Бессмертная казнь. История одного приговора и некоторые нюансы от бывшего белорусского палача

Протокол № 6 к Европейской конвенции о защите прав человека 26 лет назад отменил смертную казнь в мирное время. В России уже 15 лет действует мораторий на высшую меру наказания, в Украине смертную казнь отменили в 1999 году. Из всех европейских стран казнить продолжают лишь в Белоруссии…

Корреспондент «РР» отправился туда, чтобы ответить на вопрос, что делать нам: ратифицировать наконец протокол № 6 или вернуться к смертной казни. И еще очень хотелось понять, почему мы так страстно желаем второго и не приемлем первого.

Пограничный городок Гродно, октябрьский вечер 2009 года. Уютный исторический центр, как это всегда бывает, находится в тяжелом архитектурном диссонансе с новыми спальными районами. Улица Кабяка находится именно там, где спят. Два только что отсидевших парня, Андрей Бурдыко и Олег Гришковцов, уже неделю бухают здесь в одном из притонов. Обоим под тридцать, в головах пустота, живут в соседних домах. Обитатели притона — две женщины, один пожилой мужчина и мальчик-подросток. У Андрея Бурдыко роман с матерью мальчика.

В притоне происходит пьяная ссора. Андрей с Олегом убивают всех взрослых. Мать мальчика из-за ревности, остальных как свидетелей. Преступники забирают компьютер, поджигают квартиру и берут в заложники подростка. На улице они ловят такси и пытаются за компьютер уговорить водителя ехать в Минск. Тот отказывается и получает легкое ножевое ранение. Затем следует неудачная попытка угнать машину, после чего убийцы просто идут спать домой к Гришковцову — через два дома от места преступления. Когда туда приезжает милиция, мальчик спит на диване.

Город Гродно. Многоэтажка на улице Кабяка. В квартире этого дома Андрей Бурдыко и Олег Гришковцов убили трех человек. Andrei Lenkevich/Anzenberger для «РР»

Обоих преступников приговаривают к смертной казни. Кассационные жалобы отклоняются. На дворе февраль 2011 года. У Бурдыко с Гришковцовым остается последний шанс остаться в живых — прошение о помиловании президенту. Они пытаются им воспользоваться. Прошение лежит на столе Александра Лукашенко. Вы бы дали им шанс?

Если раздумья над этим вопросом заняли у вас больше пяти секунд, читайте дальше.

Смертушка

Правозащитное общественное объединение «Белорусский Хельсинкский комитет» — одна из немногих организаций, которая открыто выступает против смертной казни в Белоруссии. Счета объединения уже пять лет блокированы с подачи Минюста. Основания: не заплатили налоги с гранта, который, к слову, налогами не облагается.

Офис комитета. Мы пытаемся найти розетку для чайника. В это время седой человек в очках на грустном лице объясняет, почему государство не должно убивать людей. Это Олег Гулак, председатель БХК, ему 45 лет, он пытается защищать права белорусов. Я готовлюсь выслушать тысячу банальностей про жестокость и нивелирование ценности человеческой жизни.

— Смертная казнь порождает жестокость и нивелирование ценности человеческой жизни. — Слова Олега напоминают хорошо выученный урок. — Практика последних десятилетий показывает, что в странах, где смертная казнь отменена, есть тенденция к уменьшению количества жестоких преступлений.

— Мне не очень ясна прямая зависимость. — Я собираюсь хлюпать чаем, пока не решу для себя задачку про президента и помилование. — Разве не логичнее предположить, что преступлений станет меньше там, где есть страх поплатиться за них жизнью?

— Это иллюзия, которую питают большинство добропорядочных людей. Факты же говорят о том, что человек с преступной психологией смерти не боится. — Похоже, правозащитник проговаривает это уже даже не в сотый раз. — Преступник всегда думает, что он может уйти от наказания. В первые год-два после того, как вводится смертная казнь, криминальная обстановка улучшается. Но если в стране не выстроена правовая система, на протяжении 5–7 лет тенденция восстанавливается.

— Но ведь большинство стран мира практикует смертную казнь. Разве всеми этими странами управляют идиоты?

— Нет, просто решение этого важнейшего вопроса отдано на откуп не специалистам, а политикам. А они апеллируют к мнению обывателей. А добропорядочный обыватель так же, как и вы, думает, что смерти следует бояться.

— Может, все эти политики просто экономят деньги? Ведь создавать хорошую правовую систему — дорого.

— Это тоже иллюзия. В долгосрочной перспективе такая система окупится. Нам говорят, что в скандинавских странах могут себе позволить в десять раз меньше сажать людей, потому что у них хватает денег на всякие другие способы исправления преступников. Но я бы взял на себя смелость утверждать, что здесь работает обратный принцип: они такие богатые, потому что такие гуманные.

А мы, выходит, бедные, потому что жестокие.

Но это не единственный аргумент правозащитников. Второй — судебные ошибки. По мнению Олега Гулака, вероятность того, что будут казнить невиновных, слишком высока, а это опять ведет к ужесточению общества, а жестокие нации всегда бедны.

— Почему Белоруссия — единственная страна в Европе, сохраняющая смертную казнь?

— Потому что действующий президент очень большой популист… — Олег ищет подходящие слова. — Тут важно вспомнить, что было первым заметным действием Лукашенко: референдум по символам. Символы в принципе никакого влияния на политическую систему не оказывают. Флаг и герб — они висят где-то и все. Но зато они имеют большое значение для выстраивания иррациональных связей с массой на уровне «свой — чужой». И даже сейчас в социологических опросах мы видим, что бóльшая часть белорусов за сохранение смертной казни.

— Разве выбор народа — это не важная общественная ценность?

— Такие вопросы на референдуме в принципе не могут решаться! — Олег перестает быть спокойным юристом в очках. — Потому что здесь очень высокая степень иррациональности. Можно показать примеры судебных ошибок и страдания жертв и родственников — увидим один результат. Если показать злодеяния преступников и страдания их жертв — увидим другой результат. Но оба результата — следствие определенного эмоционального настроения, а не осознанного выбора, который важен для развития общества.

Это чаепитие как-то сразу не заладилось, к горлу постоянно подступает тошнотный комок. В какой-то момент мы перестаем употреблять слово «преступник», заменяя его словами «козел отпущения» и «жертва». А еще в разговоре между собой правозащитники вместо словосочетания «смертная казнь» употребляют слово «смертушка». Возможно, это что-то вроде психологической защиты. Невозможно постоянно находиться в контексте жестоких преступлений и наказаний, а потом приходить домой и спокойно влипать в тапки. Необходимо снизить градус трагичности окружающего мира. Хотя бы на словах.

— Раз уж мы затронули тему, кого расстреливают, — продолжает Олег, — важно сказать: большинство тех, кто попадает под расстрел, — это не сознательные убийцы. Это люди с очень невысоким социальным статусом. Например, из тех, кого сейчас собираются расстрелять, один писать не умеет. Обществу в буквальном смысле предлагается козел отпущения из числа не подходящих под понятие «норма». Выродка расстреливают за то, что он выродок. Такая картина вполне характерна для мифологического сознания или для стаи животных, но она абсолютно не укладывается в рамки современных ценностей. Если в обществе появляются выродки, это вина самого общества и государства. Смертная казнь — жертвоприношение, которым люди пытаются снять с себя эту вину.

Чем дольше мы разговариваем, тем чаще мелькают слова «сакральный» и «иррациональный». В рамках белорусской системы наказаний существует практика не отдавать тело казненного родственникам. О дате казни и месте захоронения родственникам тоже не сообщается. Обычно они узнают об этом, когда в очередной раз приносят передачу, а ее не берут. Мотивация чиновников: нельзя создавать идолов. Места захоронения расстрелянных могут стать фетишем, вокруг которого может концентрироваться опасность. Это не выжимки из оккультной литературы, это слова людей из правоохранительной системы.

Караоке для палача

Калининград. Номер гостиницы «Калининград». За окном — кафедральный собор, где-то там могила Канта.

— Сейчас доем и расскажу. — Мужик с внешностью старого медведя отламывает кусок копченой курицы и макает ее в соль.

Медведя зовут Олег Алкаев, он бывший белорусский палач. С декабря 1996 года по май 2001-го был начальником следственного изолятора № 1 комитета исполнения наказаний МВД в Минске. В просторечье — начальник Володарки. Это учреждение, как и положено лобному месту, находится в самом центре города.

Леонид Алкаев. С девабря 1996 года по май 2001-го Алкаев был начальником СИЗО №1. В обязанности Алкаева входило командование расстрельной бригадой. Andrei Lenkevich/Anzenberger для «РР»

Алкаев морщится, когда его называют палачом, но не отказывается от этого определения. Раньше он пытался объяснять журналистам, что начальник расстрельной команды на спусковой крючок не нажимает, но потом понял, что в глазах обычных людей он «один хрен — палач». Его больше расстраивает, что одна пишущая барышня назвала его в своей статье «вертухаем».

— Это некорректно, — поясняет Алкаев. — Вертухаи — те, кто на вышках стоит. А я был «хозяином» — так называется моя должность на языке зэков. Заключенные меня уважали как хозяина.

Бывший хозяин Володарки сейчас живет в Берлине, управляет машиной-полотером в супермаркете. Причина стремительного изменения его карьеры связана с разоблачениями по делу о похищении и предполагаемом убийстве белорусских политиков. В 1999 году Алкаев дважды по личному указанию тогдашнего министра внутренних дел Юрия Сивакова выдавал специальный пистолет ПБ-9, предназначенный для исполнения смертных приговоров. Позже, сопоставив даты, он высказал предположение, что из этого пистолета были убиты Юрий Захаренко, Виктор Гончар и Анатолий Красовский.

ПБ-9

Исполнителем, по мнению Алкаева, является Дмитрий Павлюченко — командир роты СОБРа, которого накануне исчезновения политиков хозяин Володарки ознакомил с процедурой исполнения смертного приговора. Естественно, не в рамках экскурсии, а по приказу министра Сивакова и секретаря Совета безопасности Виктора Шеймана. Дело завертелось. Павлюченко арестовали. И хозяин Володарки даже какое-то время испытывал чувство гордости за раскрытие заговора. Но на следующий день командира роты спецназа отпустили, а Шеймана назначили генеральным прокурором. Алкаев не стал разбираться, в чем тут фокус, опубликовал свои подозрения в прессе и уехал в Москву, а потом в Берлин, где сейчас трет пол.

В 2006 году вышла его книга «Расстрельная команда». В ней описаны некоторые нюансы исполнения смертного приговора, а также более детально изложена история с пропажей политиков. Обвинения в клевете так и не было предъявлено. И хотя по законам Белоруссии человека можно посадить даже за газетную статью, дискредитирующую власть, по крайней мере на 15 суток, на Алкаева за целую книгу так и не завели уголовного дела.

Минское СИЗО N1, в народе — Володарка. Здесь содержатся смертники. Расстояние от этого места до администрации президента можно пройти за 15 минут. Andrei Lenkevich/Anzenberger для «РР»

— Мне даже стыдно: почему? — Палач откладывает курицу в сторону и закуривает.

Да просто, чтобы обвинить его в клевете, нужно проверять все факты, а значит, снова возобновлять дело. Вероятно, государству удобнее его книгу вообще не замечать.

— Сегодня уже выросло поколение, для которого это все сказка, они в это не верят: не было! — продолжает Алкаев. — У людей другие проблемы: цена доллара, нехватка бензина… А чужая смерть — она мало кого трогает.

— Вас трогает?

— Я стал бережнее относиться к понятию жизнь. — Такую фразу не ожидаешь услышать от палача. — Когда это абстрактно, где-то кого-то там казнили, — это одно. А когда это на твоих глазах все делается, цена вопроса меняется. Ну, еще, конечно, эмоциональная нагрузка очень большая. Потому что человек, которого расстреливают, — это далеко не тот преступник, который в зале суда сидит. Там на него все смотрят, журналисты вопросы задают, он объект внимания, иногда супермена из себя изображает. А тот, которого расстреливают, — это жалкий человек, уже остатки. Там ничего. Передать это все трудно, я не поэт, это надо все увидеть. Это человек обреченный. Это страшное состояние. Любой больной, даже раком последней стадии, все-таки надеется: вдруг завтра какое-то лекарство изобретут. А там никаких шансов — смерть.

— Вы часто со смертниками общались?

— Да. Иногда были заявления от них — я приходил. И как начальник, ну, примерно раз в десять дней их посещал: обходил, смотрел, какие вопросы. По инструкции должен был ходить.

— И какие вопросы?

— У них, как правило, нет вопросов. Они пытаются по моему поведению угадать, сколько им жить осталось. Какие вопросы? У них все эти бытовые вещи — они на задний план уходят. Если перед глазами ствол пистолета все время маячит, ему ли до наводнения где-то там в Японии?

— А кто-нибудь пытался совершить самоубийство?

— Да, помню, двое повесились, причем на одной веревке. Один повесился, другой его потом из петли вынул, положил ночью на кровать, укрыл, сам в петлю залез и тоже повесился. И его уже контролер увидел, поднял тревогу. Ну, пришли, открыли камеру, а второй тоже мертвый в кровати лежит. Примерно за неделю до расстрела они повесились. Редко, но были такие случаи.

— Почему они так?

— Ну, боятся люди. Испугались расстрела. Страх давит людей. А потом, если он повесился в камере или по другой причине умер до исполнения приговора, то родственники имеют право забрать тело.

Народная версия места захоронений смертников в Белоруссии – северное кладбище города Минска. Andrei Lenkevich/Anzenberger для «РР»

— Можете объяснить, почему родственникам не отдают тело казненного?

— Это надо у депутатов спросить, они кодексы принимают. Мое мнение: конечно, можно отдать. Я бы положил в гроб, одел бы и отдал родственникам хоронить. Ну, понятно, отдавать тело с дыркой в голове — это, может быть, не совсем…

— Этично?

— Этично или, как говорил Папанов, эстетично. Почему в Америке отдают? На стуле электрическом зажарили его и отдали — хорони.

— Вы помните тех, кого расстреливали?

— Я первую помню смертную казнь, она у меня по сей день перед глазами стоит. Я не ожидал. Это в лесу было. И вот фонтан крови на два метра, а может, и выше поднялся. И дикий стон такой. Тишина мертвая, лес. И протяжный-протяжный жуткий стон. Ну, человек держал в себе воздух, не дышал, и тут он воздух этот выпустил — такое у-у-у… Это на меня подействовало, я отошел в сторону. А специалисты, которые долго работали, по фонтану крови определяли, ожидал он выстрела или не ожидал, как он умер: легко, нелегко. У них это был показатель. То есть, если крови мало, значит, легко умер. Хотя трудно сказать, как человек может не ожидать выстрела, когда его подводят к яме, ставят на колени. Ну, может, задумался о чем-нибудь.

Мы молчим. Очень хочется выпить. На столе стоит коньяк. Делаю глоток, заедаю копченой курицей. Пару минут назад мне казалось, что после этого разговора есть не захочется еще сутки. Ничего, захотелось.

— Был такой случай, когда один покурить попросил, — это, кстати, тоже о нашей цивилизованности, — продолжает Алкаев и все больше зарывается в косноязычие, как будто пытается таким образом спастись от смысла своих слов. — Ну, дали ему сигарету перед смертью. Попросил там один сотрудник — он у него когда-то агентом состоял: ну, пусть покурит человек. Ну что, пусть покурит. Вот он ее курит, на нее смотрит. И не докурил до конца, а исполнитель выстрелил. Начальник его спрашивает: «Ты почему не дал ему докурить?» А он говорит: «Дак вы же сами сказали, чтобы легко умер, вот я и не дал докурить — он думал, что еще целых две затяжки жить будет». Крови-то не было, легко умер, говорит. Он, говорит, еще целых две затяжки в уме держал. Я, говорит, хотел как лучше. Какая логика, да? Жизнь затяжками мерить…

— Тяжело вспоминать?

— Никак. Сейчас абсолютно мне не тяжело. И я довольно быстро втянулся в это дело: это работа была. Я просто немножко абстрагировался. Если, конечно, будешь вникать, что перед тобой живой человек… Исполнитель — это вообще лицо, скажем так, инертного мышления. Он вообще видит только затылок. Ему подвели, он даже лицо не видит. Кто, за что, кого убил, семерых или пятерых, он не знает. Он выстрелил — все.

— Бля, — мне больше ничего не хочется спрашивать.

— Да зачем ему это знать? — спрашивает сам себя палач. — Ему и не надо. Он работает, это его работа. Это, кстати, самая вменяемая была и спокойная категория и самая, наверное, легкая работа, которой в душе многие завидовали, потому что не надо было ни трупы таскать, ничего — выстрелил и отошел, следующего подвели. Другие вот, которые потом работали в помещении, — им надо было труп упаковать, положить, увезти, закопать, это было сложнее. А раньше, поначалу, когда мне передали все это наследство, могила заранее копалась, потом привозили, тут же расстреливали и тут же закапывали — все. Это было варварство, это было убийство действительно. Это не была казнь. Но удобно было для сотрудников: не надо было возиться. Живых легче возить, чем трупы. Многие были недовольны.

— А как определяется дата исполнения приговора?

— Мне давался по закону месяц. Это мое право было — месяц. Когда я получал документы, в течение месяца мог и завтра расстрелять, а мог через 29 дней — я ничего не нарушал. И я в течение месяца определял. Ну, там много факторов. Я учитывал состояние сотрудников, погоду, даже футбольный матч по телевизору — все. У кого-то день рождения, у кого-то свадьба, это все складывалось в такую мозаику. Но готовность у всех была постоянная, поэтому я, скажем, в день исполнения объявлял: сегодня работаем. Все знали, где, что, как собраться, кому что делать. Там все было расписано, никакой суеты. Каждый за свой участок отвечал. Сделали работу, разошлись. Завтра уже сидят по кабинетам с выбритыми лицами, в галстуках.

— Как думаете, почему Лукашенко до сих пор не отменил смертную казнь?

— Она ему нужна в качестве гаранта собственной безопасности, — рассуждает старый медведь. — Его окружение слишком склонно к интригам. Скорее всего, он боится покушения на себя. При наличии смертной казни пойти на покушение президента тяжелее. Мне так кажется.

Бывшему палачу сейчас 60 лет. Он не дряхлый старик, сравнение со старым медведем ему подходит больше. Какие бы жуткие вещи он ни рассказывал, он искренен. По крайней мере ему доверяешь как посреднику между жизнью и смертью. Он своего рода Харон. Только не до конца ясно, кому он служил — государству или смерти.

На его лице печать изгоя. Не потому, что он эмигрировал в Германию, а потому, что все знают: он бывший палач. Он также чужд обществу, как и преступники, которым он определял даты смерти. Его очень легко назвать чудовищем, его очень легко не любить. Но он по-своему прекрасен в своем приятии самого себя. Ему не снятся сны, он вообще страдает бессонницей. После нашего разговора он вышел из гостиницы и отправился в караоке-бар. Не повыть: медведи не воют. Просто побыть среди людей.

Бывший белорусский палач сейчас живет в Берлине. Работает уборщиком в супермаркете. Andrei Lenkevich/Anzenberger для «РР»

— А вам нравится сейчас ваша работа в Берлине? — спрашиваю его напоследок.

— Полотер? Очень нравится. Она меня успокаивает.

Мама, я живой

«Президенту Республики Беларусь» — с этих слов начинается прошение о помиловании. У президента своего рода рекорд: ни одной отмены смертного приговора. Вот отрывок из письма Светланы Жук, мамы одного из смертников:

«Мы, родственники Жука Андрея Сергеевича, приговоренного к смертной казни, обращаемся к Вам с просьбой о его помиловании.

Вы — любящий отец троих сыновей. У нас их пока двое, и надеемся, столько и останется. Наш старший сын, брат, племянник, внук, муж и папа — Жук Андрей Сергеевич — за убийство приговорен к высшей мере наказания. Для каждого из нас страшное горе — похоронить близкого человека, а тем более папу или маму. Жутко, тяжело, больно перенести такую утрату. Еще тяжелее смотреть в глаза потерпевшим и видеть там осуждение».

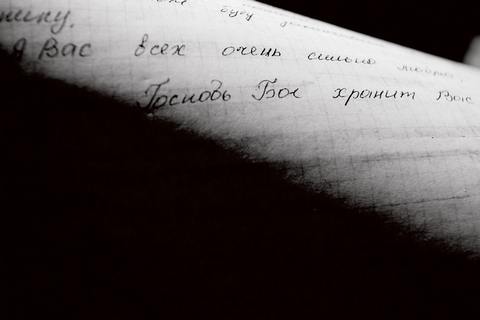

Фрагмент из письма смертника своим родным. Andrei Lenkevich/Anzenberger для «РР»

Человек просит пощады для своего сына. Это очень искреннее письмо, каким бы пафосным оно ни казалось. Последняя надежда. Вот финал:

«Уважаемый Александр Григорьевич, мы просим Вас дать ему шанс хоть когда-нибудь, в глубокой старости, увидеть своих сыновей, просим дать ему шанс своим трудом искупить свою вину и заслужить прощение семей потерпевших».

Ответа не было. Спустя какое-то время Светлане отдали коробку, похожую на ящик для посылок, в которой лежали одежда и личные вещи сына. Место захоронения неизвестно.

— Я просто попросила: «Отдайте мне тело моего сына, я хочу его похоронить», — рассказывает Светлана о том моменте, когда ей сообщили, что сын казнен. — Они вызвали наряд и сказали Дениске, моему младшему сыну: «Увози мать отсюда, иначе мы ее посадим по административной ответственности». Я им сказала: «Сажайте, стреляйте меня!» Но Деня меня оттуда увез.

Существует неофициальная версия места захоронений смертников в Белоруссии — Северное кладбище в Минске. Мы обошли все участки и близлежащие лесочки. Ничего не нашли. Никто и не надеялся — просто хотели проверить, что значит искать могилу, которой нет. Ощущение не очень. Кажется, что все пространство вокруг — это гигантское захоронение. Ты возвращаешься в Минск, а могила тащится за тобой. Делаешь шаг в Москве — где-то под ногой труп. Улетаешь в Хабаровск — могила ползет следом. Когда точно не знаешь где, кажется, что она везде.

Минск. Северное кладбище. Могил у казненных нет, а когда нет могил, кажется, что они повсюду Andrei Lenkevich/Anzenberger для «РР»

— Ко мне приезжала Тамара с Узбекистана, забыла ее фамилию, ее сына тоже десять лет назад казнили. — Светлана делится уловками, которыми пытается обмануть собственное сознание. — Она мне подсказала, что сделала на могилке отца могилку своего сына. И мы точно так же на могиле моего папы закопали его вещи и считаем, что это наша условная могилка. Мы собирались памятник ставить рядом с папиной могилой. Но понимаете, в ноябре месяце мне Андрюшка приснился, пришел и говорит: «Мама, я живой, никому не верь!» И это слово «живой» он повторил несколько раз. После этого у меня руки опустились, мне не хочется никакого памятника — теперь мне действительно кажется, что он живой.

Передо мной снова чай, на этот раз холодный. Никто его не пьет. Светлана говорит и плачет. Я давно ничего не спрашиваю, кусаю язык, чтобы тоже не разреветься. Ее сын признан виновным в ограблении и двойном убийстве. Судя по приговору, он не олененок Бемби из сказочного леса. Зачем-то думаю о журналистской этике и объективной позиции. Снова кусаю язык. Не правильнее ли выключить к чертям диктофон и реветь вместе с ней? Но разве саму Светлану не волнует вопрос, почему в Белоруссии осталась смертная казнь?

— Я даже не знаю, как объяснить, — всхлипывает Светлана. — До того как у меня это случилось, я вообще не знала, что есть смертная казнь. Меня все спрашивали: «Голосовали ли вы, когда был референдум?», а я отвечала: «Я даже не знаю». Вот так живешь и живешь. У тебя этого нету, и вроде бы хорошо. Даже не помню, за что голосовала: за смертную казнь или против. Ну, живем все по накатанной. Мне хорошо, и что с того, что кому-то плохо. Вот поэтому у нас, наверное, смертная казнь и существует.

Смертная казнь становится невидимкой для людей. Она впечатывается в ряд символов власти, отвечающих за стабильность государства. Вот президент, вот флаг, вот знаменитая белорусская чистота на улицах, а вот смерть. Все это вместе создает ощущение жизни в волшебном пространстве, где ничего не произойдет, пока не свершится потеря — например, сына.

В конце февраля 2011 года по белорусскому телевидению было объявлено о том, что президент отказал Гришковцову и Бурдыко в помиловании. По существующим правилам они уже давно должны быть мертвы. Но они еще живы. Правозащитники пожимают плечами, говорят, что, вероятно, стране сейчас не до них. Так что, если вы еще не решили для себя, казнить их нужно или помиловать, продолжайте играть в бога.

Автор: Андрей Молодых, Русский Репортер

Tweet