Как снимать войну. Уникальные кадры

1944 часа — почти столько будет длиться Великая Отечественная, если смонтировать в один фильм все, что сняли наши фронтовые операторы. Их было 258 человек. Приблизительно каждый пятый погиб на передовой во время съемок. Сегодня живы только трое: Борис Соколов, Семен Школьников и Малик Каюмов.

«Слова врут, документальное изображение — никогда», — сказал как-то Жан-Люк Годар. О Второй мировой сказаны миллионы слов, но ее истинный образ создавался не постфактум, а прямо на месте — силами командированных на фронт кинооператоров и фото графов. Именно их глазами мы видим Великую Отечественную, когда смотрим черно-белую военную хронику или просто пытаемся представить себе ту эпоху.

Фронтовые операторы снимали бои на передовой и будни солдат

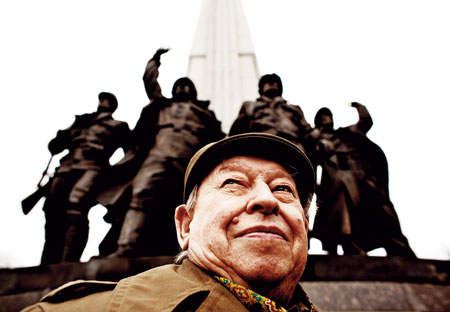

Борис Соколов

Он самый молодой из ныне живущих российских фронтовых кинохроникеров. Уже 80 лет живет в Москве, в доме рядом с Новодевичьим монастырем. В 1941−м, закончив операторский факультет ВГИКа, но не успев получить диплом, он попал в эвакуацию, в Алма-Ату. Работал в тылу, объездил весь Казахстан. Но больше всего мечтал о фронте.

Борис Соколов — самый молодой из живущих сейчас фронтовых кинооператоров

— Я просто бомбардировал телеграммами наше руководство. И до сих пор храню письменные ответы, которые мне присылали.

— И что там написано?

— Что в данный момент не представляется возможным взять меня во фронтовую группу.

— Переживали?

— Ну конечно, я рвался туда все время. Еще в самом начале войны пришел в кинокомитет с просьбой, чтобы меня послали во фронтовую группу. Писал и телеграфировал своим преподавателям — Ошуркову, например, который был начальником Северной киногруппы и преподавал у нас в институте. Я ему телеграмму послал с просьбой взять меня к себе. Он ответил, что такой возможности нет.

— Неужели все группы были уже укомплектованы?

— Не знаю я причину. Они ведь не объясняли. Только в 1944−м наконец-то получил телеграмму с решением отправить меня на фронт — практически в конце войны. Но это я сейчас так говорю, тогда-то мы не знали — конец, не конец. Это был последний набор во фронтовые киногруппы. Я попал в киногруппу 1−го Белорусского фронта и встретился там со своим однокурсником Мишей Посельским, с которым мы очень дружили (Михаил Посельский умер в прошлом году. — «РР»).

Часть киногруппы перед подписанием капитуляции в Берлине (8 мая 1945 г., Соколов — второй справа)

— Вы вместе снимали?

— Да. На войне операторы обычно в паре работали. Надо ведь снимать монтажно, чтобы потом легче смонтировать эпизод. Один человек, допустим, снимает общие планы, а другой в это же время — крупные, или один снимает с нижней точки, а второй — с верхней. Да и вообще в паре удобней: мало ли что случится.

Как и многие тогда, Борис Соколов учился снимать войну самостоятельно, и к тому же без всякой воинской подготовки. Профессии «фронтовой оператор» не существует и поныне: в России этому делу нигде не учат, хотя люди, способные снимать войну, становятся все более востребованными. Англичане оба действия — снимать и стрелять — обозначают одним глаголом shoot. А для военных операторов разницы между ними часто и в буквальном смысле не существует.

Партизаны конвоируют пленного (кадр из кинохроники Семена Школьникова)

— Как-то раз Сергей Борисович Иванов, когда он еще был министром обороны, встретился с репортерами, работающими в горячих точках. Меня тоже пригласили. Он начал говорить, мол, конечно, вы не воевали, вы, так сказать, работали по специальности, оружие в руки не брали, ничего с вами не случалось. А я ему говорю: «Нет, извините, вот во время Отечественной войны был такой случай, когда кинооператор сбил немецкий самолет и был награжден за это орденом Боевого Красного Знамени». Это Боря Шер, наш товарищ. В самолете он сидел на месте стрелка-радиста и, когда на них напали «фокке-вульфы», отложил камеру, взялся за пулемет и в результате сбил противника.

— А вам приходилось пользоваться оружием?

— У нас у каждого был пистолет. Но по немцам я не стрелял ни разу. Нашим оружием была кинокамера. Мы старались снимать, а не стрелять.

Камера тогда весила от 3 до 3,5 кг, к ней прилагались несколько запасных кассет по 500 г каждая — «бобышки», как называли их сами операторы. Одной бобышки хватало на одну минуту съемки, поэтому аппарат все время приходилось перезаряжать — в темном мешке, чтобы не засветить уже отснятые кадры.

Трое фронтовых операторов следуют за колонной (съемка Семена Школьникова)

Слабая чувствительность пленки позволяла работать только днем, в лучшем случае до сумерек, из-за этого ночная война осталась за кадром и не сохранилась для истории. Но даже те материалы, что удавалось снять и доставить в Москву, их авторы никогда не видели.

— Мне посчастливилось лишь один раз посмотреть то, что я снял: когда у меня сломалась камера, я прилетел чинить ее в Москву и взял с собой материал.

— А после войны не было специальных просмотров, где вы могли бы увидеть то, что сняли?

— Нет, никогда.

Борис Александрович говорит об этом как о чем-то само собой разумеющемся. Словно главное в военной съемке — это камера, а не человек, который держит ее в руках. Фронтовой оператор Павел Лампрехт утонул, пытаясь спасти свой киноаппарат. И подобных эпизодов было много.

— Это странная вещь: мы больше думали о материале, который снимали, о том, чтобы его вовремя доставили на студию, чтобы камера сохранилась. Вот в Сталинграде был такой Валя Орлянкин. Контуженного, его вытаскивали из танка, и он судорожно сжимал камеру. Отдал ее только тогда, когда увидел своего товарища — оператора. И попросил, чтобы материал срочно отослали.

Камера — это все, без камеры мы, так сказать, безоружные. Для нас это было самое святое.

Отправленный с фронта материал попадал на студию, и за него принимались режиссеры-монтажеры. Установка была: показать героизм советских войск, бесстрашие советского солдата, патриотизм советского народа — вещи, которые, как мы теперь знаем, во время войны не были такими уж повсеместными.

Партизанский отряд на построении (съемка Семена Школьникова)

— Мы очень мало снимали отступления наших войск. Кадры поражений были никому не нужны. Сейчас-то жалеем, что их не снимали. В этом смысле сами себя подвергали цензуре. Были случаи, когда снимали отступающих людей, но там операторов чуть ли не камнями забрасывали, кричали им: «Зачем вы снимаете?» Сами отступающие…

— А вышестоящая цензура себя как-то проявляла?

— Одного оператора в штрафбат отправили. Лыткин его фамилия.

— За что?

— Разные версии ходили. Согласно одной из них, он снял командующего армией, когда тот брился. Считалось же, что снимать надо только боевые действия.

Согласно другой версии, он что-то инсценировал. Так вот, его разбронировали, направили в штрафную роту, но он там получил солдатский орден Славы третьей степени, был реабилитирован и вернулся во фронтовую киногруппу.

— Пропаганда и подтасовки — близкие вещи. Неужели инсценировок вообще не было?

— Знаменитые кадры с водружением Знамени Победы над рейхстагом — это инсценировка факта. В реальности-то водружали его ночью. А снимали все уже днем, в повторе. Двум операторам — Мише Шнейдерову и Ване Панову — выделили людей, которые участвовали в боях. И эти солдаты перед камерой повторили то, что уже сделали ночью. А так я не помню, чтобы кто-то средь бела дня бежал на рейхстаг или куда угодно с развернутым знаменем. Это в фильмах только показывают.

Фашистское гнездо. «Эта надпись на въезде в Берлин просуществовала всего один день. Мы проезжали там каждый день, ничего не было, и вдруг она появилась. А на следующий день едем — и уже нет этой надписи. Наше командование дало команду убрать ее, чтобы не озлоблять наших солдат против гражданского немецкого населения. Но снять ее мы успели». Фото: из архива Бориса Соколова

— Вы сказали, что жалеете о каких-то неснятых моментах…

— Да, это сейчас. Но не помню, чтобы на войне я как-то сокрушался: «Ах, почему я это не снял?!» Скорее, наоборот было: куда-то лезешь с камерой, хотя никто не просит, не заставляет. Мы сами лезли в пекло. Даже тогда, когда в этом не было необходимости. Потом начинаешь думать: «Зачем?»

— И зачем? Что вас туда толкало?

— Профессионализм. И он подавлял страх. Мы как-то с Мишей (Михаил Посельский. — «РР») вернулись после съемок уличных боев. И вдруг я смотрю — у Миши пола шинели прострелена: нас где-то обстреляли, а мы даже не успели заметить.

— Вы думали, что делаете это все для истории?

— Забудьте! Это уже потом начинают придумывать какие-то вещи. А тогда мы не думали о будущем, не работали на перспективу — поэтому мы многого не снимали. Если бы мы знали, что этот материал будет использоваться через 20–30 лет, то, может, относились бы к нему по-другому.

— Какие съемки произвели на вас самое сильное впечатление?

— Момент подписания немецкой капитуляции в Карлсхорсте, окончание войны. Даже не взятие Берлина, а вот когда подписывали бумагу о капитуляции. Очень хорошо помню, как высокомерно вел себя Кейтель (бывший начальник штаба верховного главнокомандования вермахта, фельдмаршал. — «РР»), будто это он победил, а не его победили, и как его никто не поприветствовал. Казалось, война кончилась, и все: кончились мучения, конец бойне, жертвам, конец всему — вот так я считал. Но только вернулся в Москву — сразу поехал на другую войну, с Японией.

Двойник фюрера. «Второго или третьего мая 1945-го, когда Берлин уже сдался, на дне высушенного бассейна при рейхсканцелярии нашли несколько трупов. Один из них был похож на Гитлера: такие же усики, волосы, такой же пробор, ленточка в пиджаке. Помню, у него был перебит нос, во лбу дырка. Крови не было. Его накрыли серым солдатским одеялом, а рядом положили портрет настоящего Гитлера — для сравнения. Пригласили экспертов, зубного врача… Оказалось, что это двойник фюрера». Фото: из архива Бориса Соколова

Часть кадров, сделанных нашими военными кинохроникерами, стала общественным достоянием. Другие до сих пор лежат в архивах. Однако на нашу коллективную память все это не влияет. Как ни старайся, для многих Великая Отечественная так же далека и абстрактна, как, например, война 1812 года, о которой тоже писали книжки и которую изображали на живописных полотнах. Получается, что воспоминания не передаются из поколения в поколение.

— Мне кажется, о войне вообще очень мало знают, — сетует Борис Александрович. — Дети в школах иногда не могут сказать, кто с кем воевал и за что воевали. Часто не знают даже, кто победил: думают, это не мы, а американцы немцев победили. Сейчас очень плохо информируют. Мне даже однажды такой вопрос задали: вы же вот с Чапаевым воевали, не расскажете об этом?

Гильотина в тюрьме Плетцензее. «В тюрьму Плетцензее мы поехали с Посельским после того, как узнали, что там якобы казнили Тельмана. Вошли туда свободно, потому что Берлин уже сдался, и попали в комнату пыток и казней. Там стояла эта гильотина, а рядом корзина для голов. На стенах, как сейчас помню, какие-то крючья. Я потом узнал, что на них за подбородок вешали участников покушения на Гитлера». Фото: из архива Бориса Соколова

— А про нынешнюю армию вы что думаете?

— Вижу, что не все хотят служить. В общем, духа патриотизма нет сейчас. Не то что раньше.

— Когда этот дух стал исчезать?

— Наверно, когда развалился Советский Союз. Но, вероятно, ему надо было развалиться. Когда я бывал в республиках, наблюдался какой-то антагонистический настрой, националистические тенденции. Вот я в Литве пять лет пробыл — с 49−го года, и там русских не все любили. Ну, что поделаешь.

— Как вы относитесь к нынешней власти?

— Понимаете, я вижу повторение пройденного. Я был свидетелем, как пришел к власти Хрущев, а потом Брежнев. Помню, когда Брежнев просил Нину Корецкую, нашего оператора, чтобы она крупно его не снимала. Потом помню, нам дали команду государственных лидеров поодиночке не снимать, только в группе, в количестве не менее трех человек. Чтобы никого не выделять. Официальный запрет был такой. А сейчас стали опять крупно снимать, восхвалять. Мне кажется, опять культ личности возрождается.

— Вы следите за тем, как снимают современные войны? Техника все-таки очень изменилась.

— Теперешние операторы — я им завидую белой завистью — не лимитированы во времени, в количестве снимаемого материала. А мы все рассчитывали по минутам, вычисляли, когда нужно нажать на спуск, чтобы событие попало в кадр. А теперь можно нажать и ждать, когда что-нибудь произойдет. Но, с другой стороны, это уменьшает творческие возможности.

— Зато война стала цветной.

— Для меня война все равно больше черно-белая, чем цветная. Без цвета она более выразительная.

Семен Школьников

В его таллинской квартире висит фотография: Школьников жмет руку Рональду Рейгану. На другом снимке он, уже пожилой, держит в руках раритетную американскую кинокамеру «Аймо», с которой ходили в бой многие военные хроникеры. На всех снимках Семен Семенович непременно в бабочке: уже сорок лет он предпочитает ее заурядным галстукам.

Семен Школьников в таллинской квартире со своим портретом, сделанным в День Победы

Меня он тоже встречает в красной бабочке в горошек.

— Вот, видите, что значит девяносто один год, — говорит Школьников, сетуя, что не может вспомнить чью-то фамилию. Он — один из немногих, кто снимал не только Великую Отечественную, но и предшествовавшую ей Финскую войну. Дипломы американской Академии кинооператоров, «Ника», премия «Белый квадрат», звание почетного гражданина Таллина, где он живет с 1946 года, и масса других регалий, не считая советских: Школьников, пожалуй, один из самых титулованных российских фронтовых операторов.

— Поздней осенью 1939−го меня, еще двух операторов и одного ассистента вдруг вызвали к начальнику всей кинохроники страны. Нужно было ехать через Ленинград на границу с Финляндией, — рассказывает он. — А мы совсем молодые, никто из нас в армии не служил. Мне дали стационарную камеру на штативе с ручкой. Это, конечно, было очень тяжело.

И вот мы подъехали к границе, стоит пограничный домик. Я вошел туда и увидел полную разруху: неубранная постель, перевернутые чашки, блюдца. Видимо, когда началась стрельба, пограничники в панике бежали. Все это я отснял. Мы сели в полуторку, отъехали километра полтора примерно — и вдруг этот дом взорвался. Значит, они там оставили взрывчатку.

Только двинулись дальше, как услышали шум авиационного мотора. Видим, на сравнительно небольшой высоте на нас летит самолет и бросает две бомбы. Как потом выяснилось, лошадь с нашей стороны была смертельно ранена. Больше ничего нам не сказали. Это была моя первая бомбежка, и в тот момент мне почему-то вспомнилось детство, моя семья.

Дед и бабка Семена Школьникова владели передвижным театром. Мать была актрисой. Семен, младший ребенок, рос с братом и двумя сестрами. Отца своего они не знали: он был ранен в Гражданскую войну и умер, когда Семену не было и года. Детей воспитывал друг отца, женившийся на их матери. Однажды кочующий театр, в котором она выступала, остановился в Ясной Поляне — представление захотел увидеть Лев Николаевич.

— Толстой все время смотрел на мою маму, а она была красивой женщиной, а потом сказал своему художнику: «Сделай ее портрет». Тот взял бумагу, карандаш и стал рисовать. Нарисовал, показал ей и спросил: «Как вы думаете, вы похожи?» Она ответила: «Да, очень похожа». Дело в том, что мама никогда не фотографировалась. Дед говорил: «Зачем нам тратить деньги на фотографии? Ты живая? Живая. На тебя смотрят? Смотрят. И достаточно». Она попросила подарить ей этот рисунок, но Толстой захотел оставить его себе. Эту историю мне потом сестра рассказала.

Автором портрета был живописец Леонид Пастернак. Впоследствии этот рисунок пытались найти, но безуспешно: во время войны владения Толстого разрушили немцы.

Перед началом Великой Отечественной Школьникова забрали в армию, в артиллерию.

— Но служить мне никак не хотелось, и я думал, что надо бы заболеть. Зимними ночами босиком выходил на улицу, стоял там, специально ходил по снегу…

— А почему служить не хотели?

— Я настолько был влюблен в кинематограф, только им и хотел заниматься. Но я так и не простудился. Румыны сдали Бессарабию, и мы из Одессы перешли служить в молдавский город Бельцы. Там за Днестром есть еще одна река — Прут, и на ее берегу мы проводили учебные стрельбы. А по вечерам устраивали самодеятельные концерты, куда приходили местные жители — бессарабцы и бессарабки. И каждый вечер впереди сидела очень красивая молодая женщина с маленьким ребенком, годика два-три ему было. Я на нее засматривался.

Однажды на рассвете нас разбудил дежурный: «Авиация!» Все вскочили, я помню, как надо мной пролетел самолет, мне даже удалось хорошо разглядеть летчика и немецкие кресты. Мы быстро собрались и отправились в тыл. Проехали километра полтора-два, и я увидел убитыми и эту женщину, и ребенка. Это была первая смерть, которую я увидел на Второй мировой.

После ранения, полученного от взрыва в Кишиневе, — один из осколков так и остался в его теле — Школьников около трех месяцев пролежал в военном госпитале. После выписки его отправили на Калининский фронт. Немцы тогда уже подходили к Москве.

— Там был минометный батальон, но у них не было разведчиков. А тут артиллерист прибыл. Это же очень близкие профессии. И мне старший лейтенант говорит: «Будешь начальником разведки и командиром связи». Ну, я и стал командиром разведки. У меня в военном билете так и написано: «командир разведки». Единственное, что я не мог забыть, когда там воевал, — это операторская профессия.

К ней Школьников, получив еще одно ранение подо Ржевом, вернулся в 1942−м. Тогда искали новых «киносъемщиков», и всем воинским частям дали приказ отправить имевшихся у них на службе операторов в Москву, в распоряжение

Центральной студии документальных фильмов.

— Я начал работать в паре с Николаем Быковым. Но наш Калининский фронт тогда бездействовал, потому что много частей забрали под Сталинград. Операторы сидели и снимали какие-то тыловые эпизоды. А мы подумали: почему бы не снять юмористический сюжет к первому января? Придумали сценарий.

Идет, значит, по лесу почтальон на лыжах, у него вещмешок. Приходит в артиллерийскую часть — стоят гаубицы, направленные в сторону немцев. Он заходит, и сразу все к нему бегут. Кому письмо пришло, кому посылка. Потом рука пишет на снаряде: «С Новым годом!», — снаряд вставляется в ствол пушки, она стреляет, и из дымовой завесы появляется… елка, украшенная трофеями: валенками, шмайсерами, лентами с патронами, фуражками, пилотками, рваными штанами.

Мы все это соорудили, сняли, написали монтажные листы и перед отправкой материала сделали пометку: «Просим поместить этот сюжет в новогодний киножурнал». Прошел Новый год, и мы получили бумаги, где выставляли оценки нашим материалам. Ужас, что там было написано! Что только Кио может делать в цирке такие вещи, а для оператора-документалиста недостойно организовывать съемки. В общем, раздолбали нас по полной программе, а сюжет сдали в архив. Мы были поражены. Потом, конечно, поняли, что сделали большую ошибку. И больше уже никогда ничего не организовывали.

— Даже ни о чем предварительно не договаривались с солдатами?

— Ну, бывало. Предположим, снимаю я под Вильнюсом: дорога, вверху насыпь, там сидел наш солдат со своим помощником, а напротив был костел, где находился немецкий пулеметчик. Наш чуть ниже, тот чуть выше. Когда я снимал нашего, то прятался за щиток его пулемета и говорил ему: «Слушай, ты, как услышишь шум моего аппарата, дай пару выстрелов, гашетку нажми». Это мы делали, но не более.

— Вы предполагали, что по этим материалам будут судить о войне ваши потомки?

— Представьте себе, нет. Первый раз мы об этом подумали где-то в начале 1944 года. Стали говорить: «Братцы, мы тут снимаем, а это же история!» И стали вспоминать тех старых операторов, которые работали на Первой мировой и Гражданской войне. Это не афишировалось, но было вот какое желание: снять то, что еще никто не снял. У меня есть рассказ: я с камерой оказываюсь среди немцев-артиллеристов. И думаю: почему они не реагируют, камера-то трещит? Спокойно снимаю в этой невероятной обстановке, даю крупный план немца, показываю, как он с последними ругательствами обрушивается на своих подчиненных за то, что они медленно разворачивают пушки. А в голове крутится мысль — посмотрят этот материал в Москве и скажут: «Учитесь, как надо снимать!» И тут — я просыпаюсь. Это, оказывается, я во сне все увидел.

— Вам говорили, что снимать, а что — нет?

— Ни разу не получил ни одного указания. Один оператор снимал, как наши отступали и гнали скот в тыл, к нему подошел какой-то человек и сказал: «Как тебе не стыдно? Ты снимаешь горе наше. Мы стараемся скрыть это все, а ты снимаешь». Он прекратил съемку и продолжил, когда тот ушел. Но сколько же мы упустили! Только в конце войны стали об этом жалеть. Мог бы быть невероятный материал, от которого содрогнулся бы Нюрнбергский процесс. Я, например, снимал у партизан: девушка идет к своему дому, подходит — а вместо дома щепки одни лежат сгоревшие, и она стоит и плачет. Снимал госпитали, перевязки. Но в основном, конечно, снимал бои.

— Об опасности думали?

— Страх приходил потом. Главное было снять, и все. Помню, как на расстоянии тридцать-сорок метров снимал танковую атаку, ведь длиннофокусной оптики у нас не было. Вижу, идут первые танки, а у них впереди два длинных раструба, и на широченной оси вращается такая штука со штырями. Танк идет, а впереди перед ним все взрывается — оказывается, это минное поле, и он с помощью этих штырей его «вспахивает». А за ним уже остальные танки идут. Я успел снять кадров пять-шесть, прежде чем немцы открыли артиллерийский огонь, и очень быстро по-пластунски начал уползать.

Школьников подсчитал, что за всю Великую Отечественную на фронте работало 258 кинооператоров. И среди них три женщины: Мария Сухова, Оттилия Рейзман и Вера Лезерсон. О трагически погибшей Марии Суховой в 1992 году он сделал документальный фильм.

— В 1968−м меня позвали на открытие мемориала погибшим белорусским партизанам, среди которых была Маша Сухова. Там ко мне подошел человек и спросил: «Семен Школьников?» — «Да». — «А ты знаешь, кто убил Машу Сухову? Я убил Машу Сухову». В первое мгновение мне захотелось взять его за глотку и задушить. Но возникла мысль: зачем он это сказал?

А произошло следующее. Когда его партизанский отряд отступал, он увидел, что кто-то лежит на земле. Слез с лошади, подошел — это была Маша. Она подорвалась на мине, ей разворотило весь живот. Маша понимала, что умирает. Он стал говорить, что вынесет ее оттуда, найдет врача, и ее вылечат, и она будет продолжать снимать. А Маша, зная свое положение, сказала, чтобы он ее пристрелил. Он ответил, что не может этого сделать. А она продолжала требовать. И вдруг он сказал, чтобы два партизана, которые стояли около нее, быстро ушли. И когда те скрылись, убил ее. Конечно, он был прав, что не дал ей умереть в муках. Маша передала свою камеру тем двоим партизанам, попросив их, если они сумеют пробиться и остаться в живых, срочно отправить киноаппарат и отснятый материал в Москву — для нее это было очень важно.

— После войны вам когда-нибудь хотелось снова снимать войну?

— Мне лично не очень. Я видел столько трагедий, особенно у партизан. Когда приезжал в Москву, раздавал тушенку и хлеб механикам, которые мне камеры чинили. Видел, как люди голодают. Помню, приехал в Москву, иду с вокзала пешком, вдруг вижу: пиво продают и длиннющая очередь стоит. И мне почему-то захотелось пива, хотя я его не особенно люблю. Подхожу, говорю, мол, только с фронта. Как же эти ребята на меня набросились! «С фронта? Тебя на фронте кормят, а нам 300 грамм хлеба дают!» И мне так стыдно стало, что я повернулся, еле слышно сказал «извините» и ушел. Вдруг один парень меня догоняет и говорит: «Слушай, пойдем, ребята решили, что надо дать тебе пива». А я ему: «Скажите спасибо ребятам. Я уже не хочу».

После войны Семен Семенович женился и переехал из Москвы в Таллин. В Эстонии Школьников работал оператором, режиссером-документалистом и даже дебютировал в игровом кино, поставив картину «Украли старого Тоомаса», которую сами эстонцы считают лучшим фильмом о Таллине. Сейчас он — депутат.

— Вы говорите по-эстонски?

— Ну, бытовой язык знаю. Вот видите фотографию — здесь я рассказываю об Энделе Пусэпе, Герое Советского Союза. Он арктический летчик, во время войны возил Молотова в Англию и Америку по поводу ленд-лиза и второго фронта. Я с ним очень дружил. О нем вспомнили, когда он умер.

А на днях я был на похоронах последнего Героя СССР Арнольда Мери, это двоюродный брат бывшего президента Эстонии.

— Как вы относитесь к истории с Бронзовым солдатом?

— Я считаю, что он должен был остаться на своем месте. Другое дело, что там покоились тринадцать человек. Почему-то во время войны у нас считали нужным делать кладбища в общественных местах. В Вильнюсе напротив гостиницы «Интурист» есть скверик, и там захоронен генерал. Почему — непонятно, ведь есть великолепное военное кладбище, очень чистое и аккуратное. Почему в городе должна быть могила?

Это, конечно, моя точка зрения, и я никому ее не навязываю. Когда все это началось с Бронзовым солдатом, меня в Таллине не было, я был в Москве. Приехал, когда уже начали готовить место перезахоронения. Все, конечно, сделали с большим уважением. Но памятник нужно было оставить. Потому что это не советский солдат. Это солдат Второй мировой войны, освободитель. Его нельзя было трогать.

Малик Каюмов

Когда родился Малик Каюмов, точно не известно. Его отец, Абдукай Каюмов, записывал даты рождения своих детей на страничках Корана, и запись о Малике появилась там в 1911 году. Возможно, весной — мать говорила, что на рынке как раз появилась зелень.

Малик Каюмов на съемках в Гиндукуше, Узбекистан (приблизительно 1972 год)

Отец будущего кинооператора был одним из самых богатых людей в Ташкенте: ему принадлежали кожевенные заводы, 400 га земли, фруктовые сады. После его смерти матери осталось большое наследство, которое позволило прокормить пятерых детей. Как вспоминает Малик Каюмович, мать его была женщиной образованной, прекрасно знала несколько языков и читала Коран; вся улица приходила к ней за советом.

В 1929 году в школу, где учился Каюмов, пришел сын знаменитого адмирала Николай Николаевич Кладо. Из всех учеников он выбрал Малика и привел его на первую в Узбекистане киностудию «Шарк Юлдузи» («Звезда Востока»).

Сначала он снимался в фильме Кладо «Американка из Багдада» в роли батрака. Потом было еще несколько киноролей, но Малику хотелось самому крутить ручку камеры. Он помогал оператору Фридриху Веригородскому — таскал штативы, перематывал и проявлял пленку.

В 1930−м Кладо привез Малика в Москву. Мать Кладо заставила юношу прочесть «Войну и мир» и научила элементарным правилам европейского этикета. Малик поступил во ВГИК, отучился там два года, а потом решил, что уже все умеет, и вернулся в Ташкент. Впоследствии уже народного артиста СССР, Героя Социалистического Труда Каюмова уговаривали доучиться хотя бы месяц, чтобы получить диплом ВГИКа. Но он не стал.

Малик Каюмов был свидетелем вскрытия гробниц Тамерлана, его сына Шахруха и внука Улугбека в Самарканде. Он был тогда чуть ли не единственным оператором в Ташкенте, и его прикомандировали к научной экспедиции.

Каюмов вспоминает, что 17 июня открыли гробницы Шахруха и Улугбека — и произошла странная, мистическая история. После съемок он зашел в чайхану, где сидели три старика. Они спросили, вскрыли ли уже могилу Тамерлана. «Еще нет, — сказал Каюмов. — Но собираемся». «Вскрывать ее нельзя, потому что выйдет дух войны», — заволновался один из стариков и показал книгу, где было написано о запрете. Малик со стариками пошел к председателю правительственной комиссии востоковеду Александру Семенову. Но в комиссии сказали, что все это ерунда. Писатель Садриддин Айни даже прогнал их палками.

В третьей гробнице оказался сам Тамерлан. 21 июня из нее вытащили его череп, а 22−го началась Великая Отечественная. Каюмов до сих пор убежден, что эти два события связаны.

Во время войны Каюмов снимал все: от ожесточенных боев на передовой до присяги перед боем на площади Регистан (присягавших он снял с высоты минарета). Кинооператоры не стреляли и не бросали гранат, но друг Малика Алексей Семин дважды выносил его, раненого, с поля боя. В 1944−м Каюмов получил ранение в ногу и остался хромым на всю жизнь — шутит: «Как Тамерлан».

Сейчас Малику Каюмову 98 лет. Долголетие, поясняет он, в роду по материнской линии, там многие и до ста лет доживали. Он снимал, как плакали от счастья крестьяне, получая надел земли; как строили первый водопровод; как Эйзенштейн собирал материал в Ферганской долине. Он снимал узбекские дворы, медресе, арыки, каналы, дважды был ранен, тонул и попадал в авиакатастрофы. Он снимал войну и мирную жизнь. И как она, эта жизнь, становится историей.

«Знаменитые кадры с водружением Знамени Победы над рейхстагом — это инсценировка факта. В реальности-то водружали его ночью. А снимали все уже днем, в повторе. Двум операторам выделили людей, которые участвовали в боях. И эти солдаты перед камерой повторили то, что уже сделали ночью. А так я не помню, чтобы кто-то средь бела дня бежал на рейхстаг или куда угодно с развернутым знаменем. Это в фильмах только показывают»

Евгений Гусятинский, Саша Денисова, Русский репортер

Фотографии: Татьяна Плотникова; из архива Бориса Соколова; из архива С.Школьникова; РИА НОВОСТИ