Анатомия индустрии истребления людей. Как боль объединяет палача и жертву

Аушвиц, Шоа… Но разве полпотовская Кампучия не «Аушвиц»? Разве советская коллективизация, с ликвидацией кулачества как класса, не «Шоа»? Ни по жестокости, ни по числу жертв (взятому пропорционально, скажем, населению Европы) Аушвиц-Освенцим не был исторически беспрецедентен. Что поистине ужасает и уходит от всех понятий, скользящих по поверхности без следа, так это техника истребления, промышленность уничтожения: небывалый массовый смертный приговор, коллектив исполнителей и технология.

Не поняв исполнителей, мы оставим их непроницаемыми, а значит, не поймем и не осознаем аушвицкой катастрофы, оставим непобедимыми убийц, которые будут магнетизировать нас и дальше. Но чтобы понять, нельзя отделываться ни коллективной немецкой или буржуазной виной, ни словами: «дьяволы во плоти», «безумцы», «уроды», «мерзавцы». Это лишь отрицательные определения, создающие полую сокрытость.

У Василия Гроссмана объяснение колеблется от мефистофелианской гениальности (фон Лисс) до идиотизма, ненадолго застывая на служебной и корыстной банальности. Но Арендт скорее поставила вопрос о «банальности зла», которая стала вдруг такой небанальностью. Каким образом стала? В исходную банальность я верю, во всяком случае, в том, что касается эйхмановского типа. Но было еще что-то. И чтобы это понять, нужно увидеть душу зла. Потому что у зла есть душа, и сложно функционирующая.

Мы слишком осторожны и брезгливы. Я бы различил три (условно) момента: освоение широты раскрывшихся возможностей (приговор) – дурное ядро коллективности как таковой (исполнители) – соблазн технологии. Я бы даже добавил и еще один момент – жертвы, исподволь помогающие своему уничтожению (об этом есть и у Гроссмана). Тут какой-то скандальный, абсурдный баланс невинной вины жертв и виновной невинности истребителей.

Не нужно думать, что истребители и впрямь настолько поддались идеологическому колдовству, что поверили в еврейскую вину

Только не они, только не те, кто делал. В то же время они просто не могли не считать себя невинными, иначе это обесточило бы, расплющило и сокрушило бы их. Происходил какой-то невероятный диффузный обмен вины и невинности. И, возможно, сюда заглянуть страшнее всего.

Но, дабы сразу отбросить недоумения, которые могло породить только что сказанное, сперва о жертвах. Если страдание должно отстаивать себя и воссоздавать свою непроницаемость, делая эту свою непроницаемость явной, но не прозрачной («вас тут не стояло!»), то проницаемыми нужно сделать тех, кто причиняет страдание. Иначе внимание будет неизменно задерживаться на них, объясняя их через мнимую прозрачность страдающих. Однако тут страдальцы и оказываются в затруднительном положении.

Приближаясь к своим мучителям, они приближаются к самой боли, а не ее последствиям. Боль как бы объединяет испытывающего ее и причиняющего, хотя бы тем, что претерпевающий входит в прямое соприкосновение с обидчиком, становясь проницаемым для него. Приближаясь к своей боли, страдание опять становится пассивным, оно не в силах устоять там, где оно уже не устояло, поддалось смятению. Короче говоря, причиняющий боль внушает снова настолько сильный страх, что страдание не способно дать о своем виновнике здравый отчет.

«Для людей невозможно убедить себя в том, что то, что их ранит, не имеет в себе какого-то огромного изъяна, таково смутное суждение, которое разум носит в себе», – пишет Вовенарг. Вот это-то смутное суждение об ужасном изъяне или недостатке противника заслоняет ту простую истину, что виновник страдания может, наоборот, пониматься через свою достаточность и полноту. А между тем, определение через порок и ущерб – отрицательное определение, только интригующее, чего и надо избежать.

Итак, промышленность – в этом полнота и достаточность. Но что производит эта промышленность? Я все же думаю, что горы старых башмаков, золотые коронки, мешки волос – скорее побочный «продукт», скорее знак продукта, скорее означивание того, что что-то произведено (что, однако, заведомо не окупило бы затрат «производства»). Любая промышленность производит не только товар (продукт), но и труд, а также, особенно плановая, в «партийном государстве» – администрирование, учет.

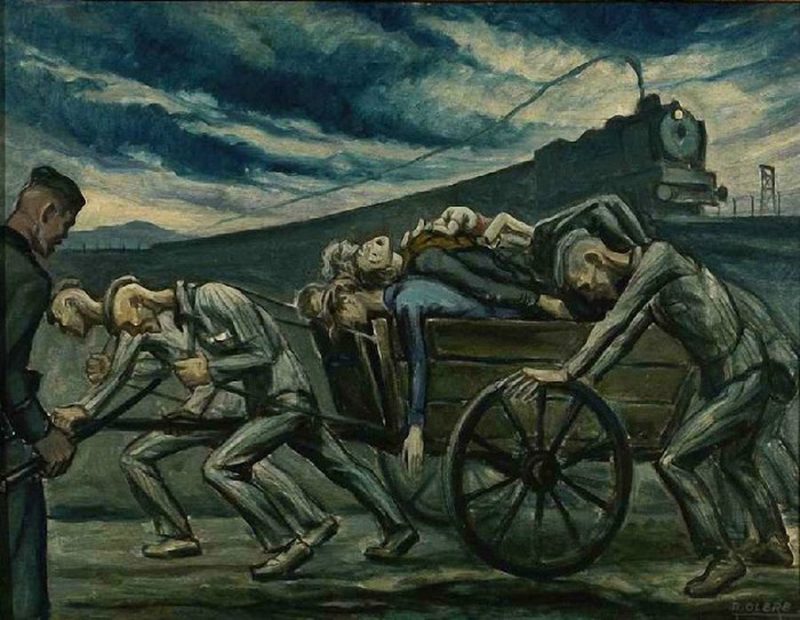

Что касается труда заключенных, то, полагаю, – и в этом отличие от ГУЛАГа, – этот труд не был значимо производительным как индустрия. А вот учет – серьезный результат производства, пронизывающий его организацию от охранников до лиц, собравшихся в Ванзее, и выше. Промышленность Аушвица производила труд рабов, и более чем рабов, но не ради результата их труда. О рабе заботятся, его силы поддерживают. Тут же раба доводили до истощения, смерти и, в конце концов, убивали.

Но наличие «раба» и его полной подвластности «господам», вплоть до экономической независимости «господ» от «рабов», так что «рабов» можно убивать, конституировало этого самого господина, «расу господ». Тех, кто приговаривает, и тех, кто исполняет приговор. То есть мы говорим о промышленности, производящей свое собственное администрирование, свой учет как главный продукт и товар, ради самого конституирования администратора, того, кто ведет учет en masse.

Это и есть народ как «общность» властвующих, их коллективность, Volksgemeinschaft. Само принятие «окончательного решения» растянулось от «Mein Kampf» (вторая половина 20-ых) до Нюрнбергских расовых законов (1935) и Ванзейской конференции (1942). Это вершина администирования, общее планирование. Дальше уровень Эйхмана и его «команды». И так до немецких сотрудников концлагерей.

Все они были заняты производством себя как ничем не стесняемых «господ», но только в качестве целого – аппарата промышленности. Производство было промышленным, высокотехничным, что подразумевало, конечно, разветвленную экономическую сетку, в которую включена данная индустрия. Можно вспомнить и об альтернативных «устройствах» властвования, которые создаются для того, чтобы отвлечь от борьбы за политическую власть (Фуко).

Похоже, у Германии было две таких промышленности – военно-завоевательная и лагерная. Это странная рациональность, сбесившаяся рациональность, но это все-таки особого рода рациональность. В ее основе труд и его администрирование.

Очень важно, чтобы исполнители приговора не были палачами лично, а лишь наблюдали за обезличенным, механизированным процессом уничтожения жертв

Палач и казнимый находятся на одном уровне, и этот уровень еще напоминает о личном противоборстве, об агоне, а кроме того – палач выделяется из структуры администрации как лицо, лишь подчиненное аппарату. В промышленности истребления не должно было быть палачей в обычном смысле слова: истребление совершалось машинами, механически, а надсмотрщики за машинами, врачи и пр. уже были в каком-то смысле администраторами и учетчиками, а не прямыми исполнителями.

Труд выступал как машина, как средство механического уничтожения, перевозка в переполненных вагонах была такой машиной. Но индустрия стремилась к тому, чтобы создать свои «средства производства», ей одной принадлежащую и обслуживающую прицельно ее технологию, не заимствуя орудий у других сегментов экономики – транспорта и каторги. И только создав их, она стала независимой, себя конституирующей индустрией – хотя «независимость», повторю, тут не должна была быть экономической автаркией, напротив, она должна была связывать собой другие промышленности. Механизированная и бюрократизированная война и лагерь обменивались опытом. Две промышленности истребления.

Что характерно для механизированной войны, так это крайняя централизация, падение всякой инициативности на уровне индивидов и групп. Личное геройство тут бессмысленно, поскольку ничего не решает, война подчиняется плану и планированию и с точки зрения продвижений больших механизированных групп личная доблесть может даже повредить. Танк слишком неповоротлив и уязвим, чтобы идти в одиночку: большая, чувствительная к рельефу местности, легко блокируемая мишень.

Танки могут эффективно действовать только сообща, большими подразделениями. Механизируясь, война бюрократизируется, становится делом калькуляции – как и уничтожение в концлагерях. Эта калькуляция затрагивает не только управление войсками, но и, даже в большей степени, военную промышленность и транспорт. Бюрократизация, создание аппарата не только способ пристроить и накормить бездельников, но и образовать из них и исполнителей единое целое, коллективность «господ», по отношению к которым враг становился сопротивляющимся рабом.

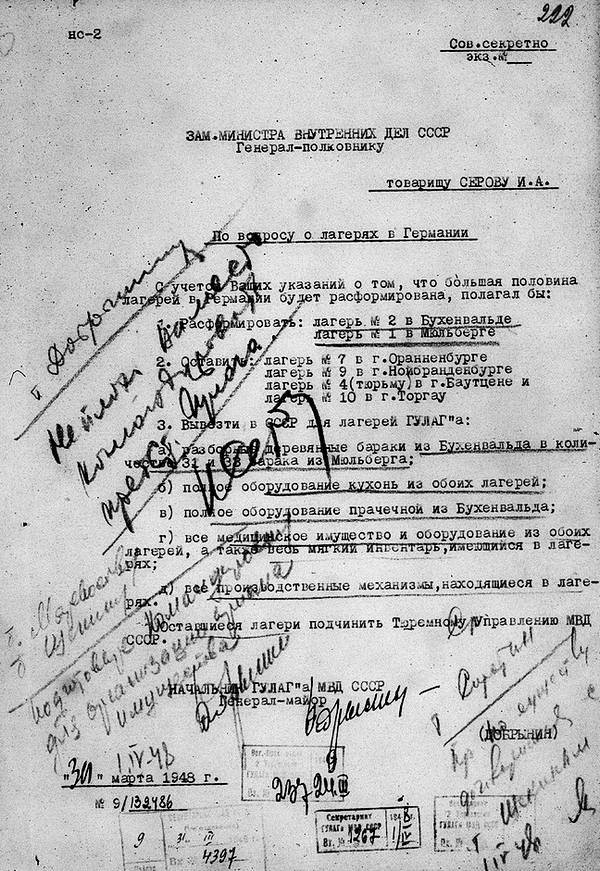

Фото : ГА РФ. Ф. 9414. оп. 1с. д. 360. л. 222

И еще одна сторона войны: план Розенберга, предусматривавший щадящее отношение к мирным жителям, был, безо всяких сомнений, выигрышнее, чем гитлеровская стратегия «обезлюживания» Востока. Но поскольку план Розенберга был по-старомодному разумен, он не мог включать индустрию истребления, которой надлежало стать войне. А это подразумевало и еще одну графу учета.

«Рождается слишком много людей; для лишних изобретено государство», – говорит Заратустра у Ницше. Вот формула этой рациональности – не все могут быть исполнителями, не все могут быть вождями; промежуток занимает администрация войны и лагерей. Но не для того, чтобы дать им «место под солнцем» и «курицу в супе», не только для этого; они должны быть включены в «расу господ», в Volksgemeinschaft, в коллективность этой «расы». А значит, какую-то властную функцию они должны исполнять.

Бюрократизм, администрирование порождает саму промышленность истребления, но в той же мере и она порождает бюрократию, и увеличивая ее численно, и распространяя господство по всем ее этажам

Для этого должен быть господствуемый, тот, над кем господствуют – и это узник концлагеря.

В конце концов, сама «воля к власти» должна продуцироваться этой промышленностью, причем в амбивалентности «воли к власти»: воля к власти это и воля к тому, чтобы над тобой была власть, что терпимо, поскольку ты и сам властвующий, т.е. промышленность истребления тебя конституирует как властвующего. Ведь властвующего конституирует функция властвования, которой коррелятивно понятие этого администратора о своей «воли к власти»; ни того, ни другого не было бы и нет без аппарата, в который властвующий включен.

Производство, которое только тратит и не производит ничего, ничего и не может распределять через рынок. Производство и распределение совпадают, стоит выключить из схемы продукт как товар. Производство есть чистая система распределения воли к власти, что можно сказать и о ГУЛАГе, за тем исключением, что он все же был нацелен на произведение чего-то, что выступает как товар (хотя и не всегда).

Тогда повышается стоимость подвластного, он не просто предназначен для смерти, и хотя его износ никого не беспокоит, но все же его прямое истребление (а не косвенное истребление самим трудом) нежелательно. Тогда не возникает и промышленности истребления, подобной нацистской. ГУЛАГ остается допромышленным, слабомеханизированным, рабовладельческим.

Ему и не нужно механизироваться, машины дороже людей. Но уберите момент товара, реального продукта – и вы получите политэкономию зла, промышленность истребления. Что не означает, что ГУЛАГ политэкономией зла не был, но он не был ею в чистом виде, оставаясь производительным, эксплуататорским.

Однако если единственный продукт – это административная власть и воля к власти, теряется разница между трудом и сырьем, производством и распределением: промышленность полностью обращена на себя. Между прочим, я не хочу сказать, что некий разработанный замысел одного или нескольких человек измыслил рациональность такой промышленности.

Я говорю о рациональности, которая определяла, все более и более, структуры промышленности, через становление такой промышленности, которая изначально призвана истреблять, но в итоге производит производственные отношения, ту слаженную коллективность «господ», которая обеспечивает уничтожение «рабов».

Если тут возникает теологическая проблема, то она заключена вовсе не в вопросе, «куда смотрел Бог»? Лучше спросить: «а вот куда смотрел дьявол»? Он – в числе пострадавших, потому что его там не было (разве что в смысле Жана Рея: в том смысле, в каком людоед – это мы вчетвером). Он позволил себя перещеголять и мгновенно стал старомодным, в своей неизбывной связи с искушаемым индивидом.

Автор: Александр Мурашов, DISCOURS.io

Tweet