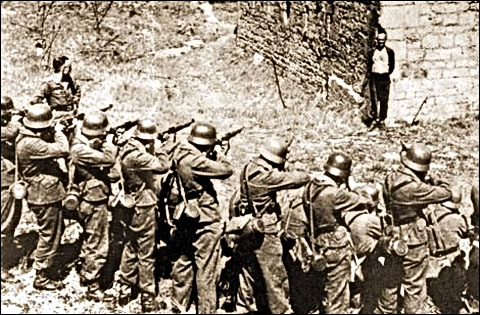

Две фотографии о достоинстве. Учись у мертвых!

Достоинство — стоимость жизни, а не ее цена. Достоинство нельзя купить и бессмысленно продавать. Торг не просто уничтожает достоинство, но свидетельствует, что ты им и не обладал. Достоинство — не награда за поступок, а реальная среда твоего существования. Его невозможно отобрать. Покушение на него силой и властью унижает того, кто покушается, и свидетельствует о слабости насильников.

Учись достоинству у мертвых!

Не о них речь, но, бывает, ночью, когда проснешься, навязчивая мысль прилепится к тебе: о несделанном или сделанном неточно, или тебя обидели, а ты не ответил, или ты обидел и не попросил прощения, или отважился на поступок, а не совершил его… и теперь повторяешь, повторяешь, как надо, как мог бы и как хотел.

Словно уверенность (или, напротив, самоуверенность) вдруг покинула тебя, и ты внезапно оценил свое место и положение вещей вокруг тебя, и знаешь, как будет дальше, и уговариваешь свой мир и тот, что вокруг, почти одинаковыми словами-заклинаниями «так верно, так верно».

А как верно?

И вот щелкаешь затвором разума, пытаясь отшелушить ненужное, неважное, пустое, мертвое, и не находишь точные образы необъявленного или не можешь их узнать.

Между тем вот они:

— один выходит из людей и под прицелом и ровно идет в ад, чтобы вывести из него детей и женщин, думая о стоимости жизни или забыв о ней, а только о том, что должен совершить попытку, которую потом мы, всего лишь сочувствующие, назовем поступком. И выводит. Оплачивая мотив поведения спасенными жизнями или (не дай Бог) утраченной своей;

— другой ночью, тихо, «на мягких лапах» приезжает на дымящееся побоище, предотвратить которое не умел или не хотел, и, держа под прицелом людей, поправляет одеяльце у раненого ребенка, словно ленту на венке, возложенном к памятнику от его имени. А потом перед объективом стоит в церкви, думая, сколь повысилась, понизилась или сохранилась его цена на политическом торжище.

Один совершил намерение по определенному им самим долгу.

Другой намерений не проявил, хотя долг ему определен.

Один сохранил достоинство.

Другой — нет.

Это всего лишь образы. Но что наша жизнь без них?

Чувств надобно достигать. Нельзя заставить любить, доверять и верить. Разве что уважать. «Он уважать себя заставил…» — это значит — ушел из нашей жизни. Сам.

Среди зримых проявлений три изображения достоинства в трудные минуты выбора поведения являются мне. Одно — телевизионное — хоть и хорошо вам знакомо, но щадяще забыто: Андрей Дмитриевич Сахаров, стоящий на трибуне съезда перед потерявшей человеческий образ, расстреливающей бранью толпой и продолжающий с выключенными микрофонами свою так необходимую нам и так не понимаемую нами прямую речь.

Два других вряд ли вам известны. Это фотографии неизвестного бойца сопротивления из Нормандии, улыбающегося перед дулами фашистских винтовок, и мексиканского борца за свободу начала прошлого века капитана Фортуно Сарано перед расстрелом…

Кому говорил Сахаров? Тому, кто все же слышал его в зале и в стране и кто сегодня продолжает слышать, видеть и думать.

Кому улыбался нормандец? Может, тому, кто целился мимо. (Я мечтаю, что в него выстрелили не все, и надеюсь на того, кто не стрелял).

И на кого смотрит мексиканец? Не на нас ли?

Храни Господь память о капитане Фортуно Сарано, о неведомом нормандце и других людях, убитых режимами зла и безразличия или преданных собственными государствами, толпами и правителями, унизившими себя покушением на достоинство мужчин, женщин и детей, детей, детей.

Оплачивающие чужими жизнями попытку пребывать в памяти времени уйдут неузнанные и будут, как песком, занесены хламом своих достижений. А этот капитан и другие, потерявшие жизнь, но не лицо, будут стоять с улыбкой века. И пусть иногда в бессоннице являться людям, желающим жить достойно и мучающим себя почти одинаковыми словами-заклинаниями: «так верно, так верно…».

Юрий РОСТ, Новая газета

Tweet