Первый миллионер СССР. Часть 2. Казнь мотылька

Доклад генерала был сухим и коротким. “Приговор приведен в исполнение”. “Хорошо, – непривычно мягко ответил Хрущев и глупо добавил: – Спасибо”. “Не стоит благодарности”, – ответил Тихий и первым повесил трубку. Тоном доклада – вызывающим, откровенно враждебным – начальник главка Комитета госбезопасности хотел дать понять Хрущеву, что именно он и никто другой пренебрег законом и мнением аналитиков. Именно он и никто другой вынес смертный вердикт. Генерал не боялся кары за дерзость. Хрущев мог уничтожить отдельно взятого беззащитного гражданина, но противопоставить себя системе спецслужб никогда не осмелится. Начальник главка взял со стола том уголовного дела и еще раз посмотрел в глаза тому, кто поверил в его обещания, но был казнен десять минут назад.

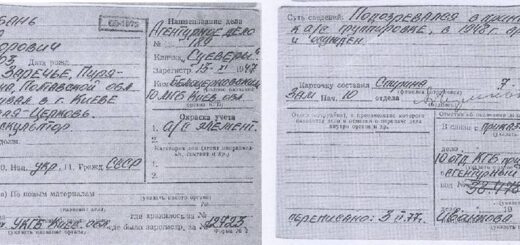

История Яна Рокотова, по кличке Я, была подробно изложена на тысячах страниц, старательно переписанных машинистками. Однако этот человек так и остался для генерала загадкой. Кем был этот авантюрист и стиляга? Одиноким охотником за удачей, очарованным мифами Запада, или отражением какой-то глубокой и неистребимой человеческой сущности, которая рано или поздно заставит считаться с собой?

Зрелище

10 марта 1953 года Я наскоро позавтракал, оделся, скрыв свое “яркое своеобразие” под ветхим подвального цвета пальто, и помчался прощаться со Сталиным. Похороны вождя были зрелищем, которое он не хотел пропустить. Он давно мечтал увидеть его в гробу.

В торжественном полумраке Колонного зала, зажатый в очереди, держащей равнение на мертвое тело, Я с интересом разглядывал генералиссимуса, гладко выбритого, подрумяненного, облаченного в белый мундир, величественно застывшего на пестром цветочном ложе.

В траурном карауле рядом с нарядным покойником стоял лысый колобок, жалко шмыгающий толстым крестьянским носом. На покатых плечах колобка лежало тяжкое горе. Оно клонило его к земле. Изображая беспредельную скорбь, Хрущев переигрывал.

Дерзкая мысль вдруг пришла в голову юноше. Когда колобок повел взглядом по очереди, словно ища сострадания, Я скорчил ему рожу. Глаза Хрущева расширились, плечи медленно поползли вверх. Я не испугался. Колобок не мог причинить ему зла. Прикованный к своему месту, он даже не сможет отдать приказ об аресте. Да и за что арестовывать? За рожу? Так это лицо перекосило безраздельное горе. Не верите? На себя посмотрите, товарищи.

Из Колонного зала Я вышел в приподнятом настроении. Солнце нового дня слепило глаза и, казалось, светило ярче обычного.

– У вас была мечта? – зачем-то спросили его на следствии.

– Разумеется, – весело ответил он. – Большая и чистая.

– И кем же вы хотели стать? – допытывался седой внимательный человек, глядя на него ласково, как отец, вернувшийся из долгосрочной командировки.

– Великим авантюристом.

– Начинали-то вы хоть скромно?

– С сущего пустяка.

Черный день товарища Шкуро

Светлым июльским утром 1955 года к дому тов. Шкуро, ответственного работника районного масштаба, подкатила скорбная колымага, отдаленно напоминающая мебельный фургон. Надписи на ее зеленых боках гласили, что машина управляется комсомольским экипажем и им же взята на социалистическую сохранность.

В тот день тов. Шкуро переселялся в новый дом. Транспортное агентство выделило ему свой лучший фургон, только он прибыл позже. Когда мебель была погружена, новосел вышел на улицу и недовольно поморщился: грузовик, стоявший у порога, был дряхл и жалок. Однако скандалить в столь радостный день не было настроения. Забравшись в кабину, он хмуро приказал трогать.

Несколько попыток завести машину окончились крахом. Свирепо ругаясь, водитель-комсомолец открыл капот и начал рыться в двигателе. Потом вернулся в кабину, вытащил провода зажигания и злобно сказал пассажиру:

– Соедини их оголенными концами и держи.

Начальство, опешив, послушно соединило проводки. Стальное сердце машины тревожно забилось. Вздрогнув и прокашлявшись, колымага тронулась с места.

По дороге останавливались несколько раз, водитель снова и снова чинил мотор. А во время очередной остановки он отошел от фургона и рухнул на газон. Новосел, пальцы которого судорожно сжимали провода, высунувшись из кабины, робко предложил продолжить борьбу за живучесть машины. Водитель ответил однозначным отказом.

– Отмучилась старушка, – скорбно констатировали грузчики. – Надорвалась на государственной службе.

Тов. Шкуро просто не терпелось добраться до начальника транспортного агентства и наорать на него. Он бросился ловить такси.

Как только автомобиль с шашечками умчал районного вождя, экипаж фургона словно по команде поднялся на ноги. Через мгновение зеленая колымага покорно завелась и, резво сорвавшись с места, растворилась в шумных потоках города.

Седой следователь излучал тепло и радушие.

– Зачем вы все это устроили? – улыбнулся он.

– Как вам сказать? Честно говоря, нам эта груда мебели была не нужна… Хотелось проучить какого-нибудь пламенного партийца. Ничего, что я так неуважительно о вождях?

– Не стесняйтесь. В нашем ведомстве это никого не обидит. Расскажите, как вы заработали первые крупные деньги.

Игра

В 1956 году с москвичами стало твориться нечто загадочное. Тысячи человек, лишившись покоя и сна, начали посылать друг другу почтовые переводы. Энтузиазм, с каким горожане переводили деньги, достиг размеров, сопоставимых со стахановским движением. Почта еле справлялась с нагрузками.

Вскоре все разъяснилось. Москвичи (советские люди!) играли в азартную игру. И, к ужасу властей, не испытывали никаких угрызений совести. Игра эта была родом из Франции и считалась аферой.

В дореволюционной России ее принцип однажды использовала фирма, торгующая спортивным инвентарем. Она объявила, что продаст велосипед, стоивший пятьдесят рублей, за десятку каждому, кто примет участие в занимательной игре. Покупателю, приславшему свой червонец, посылали четыре бланка и предлагали продать их знакомым, тоже желающим крутить педали задешево. Собранные сорок рублей следовало отправить фирме, и можно было получать велосипед. Тогда тысячи человек, сделав первый взнос, не смогли найти желающих подключиться к игре.

В пятьдесят шестом москвичей надули по классической схеме.

По правилам каждый игрок покупал пять бланков, один из которых был заполнен и содержал пять имен. Он отправлял перевод тому, кто возглавлял список, а затем заполнял чистые бланки, передвинув все имена на шаг вперед и в последнюю графу вписав себя. После этого следовало подключить к игре четырех знакомых.

– Похоже, в этой игре зарабатывают те, чьи имена стоят на первых местах? – догадался следователь. – Остальные остаются в дураках?

– Конечно, – ответил Я. – Игра сразу разрастается до гигантских масштабов. Каждый принявший в ней участие должен возглавить пирамиду, внизу которой находятся двести пятьдесят шесть человек.

– То есть если организатор продал сотни бланков, то уже через два тура игроков придется считать миллионами?

– Верно. Четвертый тур не состоится, поскольку уже после третьего число игроков превысит население земного шара. А мы продали не сотни штук. Мы продали тысячи.

Хорошо забытое старое

Мечта смотрела на него с книжных страниц. Призраки великих авантюристов приглашали его в свою компанию: Джузеппе Калиостро, Уильям Хейс, Павел Шпейер, Николай Савин, Остап Бендер. Мир мошенников и авантюристов был предельно понятен. Я были ясны их стремления: они жили для удовольствий, отбирая пылящееся без толку богатство у тех, кто свою жизнь не ценил. Приемы, которыми пользовались западные авантюристы, в СССР были неприменимы. Это был другой мир, построенный вне частной инициативы. Но дух авантюризма, вливающийся в тебя, подсказывал идею. А бывало, и старый проверенный трюк неожиданно гармонировал с советской реальностью.

В августе 1957 года к одной из касс Центрального универмага подошел молодой человек и расплатился за приобретенный товар. Взглянув на деньги, кассир решила действовать по инструкции. Она тут же нажала кнопку сигнализации.

Милицейский наряд прибыл быстро. Прямо на месте провели первый допрос. Как оказалось, юноша понятия не имел о том, что его кошелек полон фальшивых денег. Правда, его немного насторожило, что купюры бледные и у Ленина волосы на голове, но ведь их выдали в банке.

– И где вы еще расплачивались за покупки? – спросил оперуполномоченный.

– Да везде, – бодро ответил юноша. – По всему магазину.

Наряд тоже действовал согласно инструкции. Он снял кассы, выдал универмагу расписки и увез арестованного в отделение.

А вскоре прибыла всамделишная милиция.

– Как вы сами считаете, – спрашивал следователь, – в чем причина вашей праздности и нежелания жить по советским законам?

Допрос велся в предельно корректной форме, и это располагало Я к откровенности.

– Думаю, в атеизме…

– Поясните, пожалуйста.

– Власть говорит, что Бога нет, но призывает жить в аскезе. Если ты хочешь большего, то неизбежно нарушаешь закон, и тогда власть карает тебя. Она говорит, что ты должен жить скромно. Но ради чего?

Мотыльки

Тоска была разлита повсюду. Она пялилась с уличных стендов, призывающих идти на завод. Ее излучали газеты с хмурыми директивами, радио и телевидение, трубящие об успехах. Тоску вселяли дома: обветшавшие особнячки и жалкие коробочки новостроек. Но главное – тоску нагоняли люди, удручающе никакие, серые.

Лишь там, где порхали мотыльки, ощущалась какая-то радость. Его собратья расцвечивали столичные улицы. Пестрые, гнездящиеся вокруг танцплощадок, ушибленные джазом и рок-н-роллом, они пытались жить жизнью, о которой здесь все забыли.

Первые мотыльки появились еще при Сталине. Скромно окрашенные и пугливые, они вылетали из дверей кинотеатров, где шла “Серенада Солнечной долины”. Это было трагической ошибкой вождя – выпустить ее на экран. Картина тревожила душу, вселяла мечту о жизни без продуктовых карточек, съездов и пятилеток. Тогда и зародился миф о Западе как о земном рае. Мотыльки были родом оттуда, из солнечных долин в недоступных глубинах экрана.

После смерти Сталина мотыльки осмелели. Они придумали себе диковинные прически и облачились в невиданные одеяния. Их буйная раскраска приобрела очевидный характер протеста – начесанные чубы, яркие галстуки, клетчатые пиджаки до колен. Еще в ледниковый период бойкий фельетонист придумал им прозвище – стиляги. Мотылькам это понравилось. Стиль был их религией. “Давить стиль” на их языке значило противостоять скучному плебсу.

Позже мотыльки разделились на “штатников” и “галломанов”. Первые предпочитали все американское: музыку, фильмы, одежду. Вторые признавали только французское. Это были первые граждане Советской страны, гордые своей несоветскостью и выставлявшие ее напоказ.

Комсомольские оперотряды, спешно снаряженные властью, ловили мотыльков, проводили свои веселые экзекуции, но по большому счету ничего не могли. Власть изменилась, и мотыльки это чувствовали. Их могли публично унизить: обрить, отстричь галстук, порвать пиджак, отобрать пластинки, дать в глаз, но этим арсенал мер исчерпывался. Мотылек вылетал на волю злым и готовым к борьбе.

Я помнил, как однажды шел по улице обритым и оборванным. В тот день из противника серости он превратился в ее врага.

– Кем же были вы и ваши друзья? – деликатно дознавалось следствие. – “Штатниками” или “галломанами”?

– “Штатниками”. Америка была для нас чем-то почти священным.

Валютчики

В пятидесятые Москву заполонили интуристы. Им нравилось, что в СССР есть мощные профсоюзы и нет гангстеров, есть бесплатные школы и нет публичных домов, есть дешевое, похожее на музей метро и нет рекламы. Единственное, что им было не по нутру, это несправедливый курс иностранной валюты по отношению к советскому рублю. Они шарахались от мраморных гостиничных стоек, за которыми скромные девушки в строгих форменных блузках обменивали валюту по курсу, установленному государством. А советская власть не приветствовала каких-либо иных способов валютного обмена. С огромной неохотой шли интуристы на нарушение здешних законов.

Валютчиков не приходилось искать. Они были довольно назойливы. Иные следовали за иностранной тургруппой, как волк за хромой лошадью.

Я быстро надоело гоняться за иностранцами. Это было не очень увлекательным занятием. И это был не его масштаб. Он решил привлечь к бизнесу мотыльков и не прогадал.

Они оказались идеальными контрагентами, честно выполняющими условия договора. Наиболее смышленые стали его помощниками. Через них он скупал валюту у иностранцев и продавал советским гражданам, выезжающим за рубеж.

Стремительно выстроенная пирамида сделала Я богачом. Она превратила его в самого крупного игрока на “черной” столичной бирже.

– Знаете, я хотел бы знать точно, сколько мне впаяют? – однажды, устав от признаний, прямо спросил подследственный. – Согласитесь, иначе зачем мне на себя наговаривать?

– По закону за нарушение правил валютных операций полагается от пяти до шести лет общего режима, – охотно пояснил собеседник. – Учитывая вашу откровенность, прокуратура предложит пять. Будете хорошо вести себя в колонии, года через три сможете снова “хилять по Бродвею”.

Золото и свобода

Арабы любят золото. Это у них в крови.

В конце пятидесятых арабские офицеры, нахлынувшие в Москву, скучали на лекциях в военной академии, но зато лихо орудовали на “черном рынке”. Они проявили себя талантливыми контрабандистами, наводнив Москву царскими золотыми червонцами. Их привозили в специальных потайных поясах. (В каждом можно было провезти до 500 монет десятирублевого достоинства. На черном рынке они шли по 1500, а потом по 1800 рублей. В 1960 году при досмотре вещей арабских контрабандистов таких монет было изъято более 20 килограммов. – Ред.)

Я заинтересовали эти деятельные ребята. Советские нумизматы теряли голову при виде золотых старорежимных монет и выкладывали за них огромные деньги. Он сделал арабам выгодное предложение, и золото потекло к нему. На него стали работать 74 арабских офицера.

* * *

…Я увидел их в начале осени. Трое мужчин, меняя плащи и головные уборы, следовали за ним почти неотвязно. Маскарад был лишен смысла. Всех троих было видно издалека. На фоне сутулой, помятой, измордованной жизнью толпы их гусарская стать, аккуратные стрижки, гладкие подбородки и чистая обувь выглядели чем-то глубоко чужеродным. Он сразу почувствовал, из какого они профсоюза. Слишком цветущий вид для милиции.

Пора было уносить ноги из СССР. К тому времени он стал богатым человеком даже по западным меркам.

Один из арабских офицеров предложил план бегства. Его родственник капитанил на банановой посудине, которая заходила в Одессу. Он брался доставить Я в Стамбул.

Чтобы не вызвать подозрений, Я не прекратил свои операции с валютой и золотом. Даже наоборот – нарастил объем спекуляций. Пусть органы успокоятся, считая, что он не убежит от своих денег. Он легко все бросит. И это будет его плата за билет в рай.

В октябре арабский офицер подал долгожданный сигнал. До прихода банановой посудины оставались считанные недели. Пришло время определяться. Другого пути спасения не было. Нужно было знать наверняка, что этот путь надежен.

В свое время он оставил в камере хранения на вокзале кейс со своей казной – толстыми пачками долларов, марок, франков и фунтов стерлингов, перехваченными копеечными резинками. Теперь он забрал кейс и забросил его к приятелю.

Неделя прошла спокойно, но потом один из пролетающих мотыльков сунул ему записку, сообщавшую, что у приятеля прошел обыск.

Люди из КГБ нашли кейс и были глубоко разочарованы его содержимым – там лежали мочалка и мыло.

Надо было бежать не раздумывая – исчезнуть из Москвы и схорониться в каком-нибудь черемушно-рябиновом городке, ожидая шанса переправиться за границу.

Я долго колесил по городу, меняя машины. На станции “Беговая”, словно предназначенной для спасительного рывка, запрыгнул в электричку, следующую в Можайск. Изуродованная вандалами, она являла собой кошмар на колесах. Где-то за городом он выскочил на скользкий безлюдный перрон, протиснувшись в закрывающиеся двери, а потом на попутках вернулся в Москву.

В камере хранения Ленинградского вокзала было сыро и немноголюдно. Ленивое движение очереди успокоило беглеца. Он вдруг почувствовал себя героем детективного фильма, который снимается по сценарию, утвержденному опытными продюсерами. Сейчас ставятся сцены погони, но финал уже близок, и он, конечно же, будет счастливым. Иначе кино не понравится зрителям.

Я получил свой кейс и, смешавшись с толпой, пошел к пригородным поездам.

Его арестовали, когда он уже решил, что спасен.

Оплеуха

В декабре 1960-го Хрущев ездил в Западный Берлин орать на капиталистов. Он распекал их за то, что городом заправляет “черная биржа”.

– Да такой “черной биржи”, как ваша, московская, во всем мире не сыщешь, – огрызнулись западные коллеги.

Хрущева это обидело. Он имел моральное право рвать глотку и топать ногами, поскольку представлял страну, которая была оплотом гражданской морали. А тут ему сообщают о московской “черной бирже”. Ерунда какая-то. Не может этого быть.

Вернувшись в Москву, Никита Сергеевич набросился на Шелепина, председателя КГБ, и его свиту. Генерал Тихий, курирующий валютные операции, уже знал, что Хрущев в ярости, и подготовился к обороне. Он доложил, что органы, которым это направление поручили недавно, выявили и арестовали всех валютных купцов Москвы. Самыми крупными оказались некто Рокотов, Файбишенко и Яковлев. Показал их фотографии и заметил, как странно передернулось лицо Хрущева, когда он увидел фото Рокотова.

– Что ждет этих людей? – хищно спросил он.

– По действующему законодательству – пять-шесть лет заключения.

У Хрущева перехватило дыхание.

– Указ Президиума Верховного Совета увеличил срок за валютные махинации и контрабанду до пятнадцати лет, – пояснил генерал. – Но он был принят уже после того, как обвиняемых арестовали. Поэтому на них он не распространяется.

– Если применить указ, это может отрицательно сказаться на наших отношениях с Западом, – вставил Шелепин.

– Обожглись на молоке, теперь на воду дуете! – раздался надсадный вопль.

Микоян, принимавший участие в разговоре, бросился успокаивать друга.

– Никита, ты не горячись! Они дело говорят.

– Расстрелять сволочей!

Микоян пытался заставить работать мозги Хрущева. Но эти мозги не хотели включаться. Горячий, похожий на самовар, он сидел, уставившись в окно своего кабинета.

И генерал понял. Здесь, в Кремле, царила государственная утопия, а там, за его зубчатыми стенами, начиналась реальность. И они были трагически несовместимы. Реальность, подлая и своекорыстная, подвела Хрущева. Она скорчила ему рожу, опозорив перед иностранцами, и за это он хотел ее покарать. Он хотел ее крови.

Приговор

Среди арестованных Рокотов был самым крупным дельцом и, без сомнения, самой яркой фигурой. Осторожный, явно пытающийся выгородить своих приближенных, он сразу заинтересовал генерала.

Органы давно фиксировали изменения в обществе, и было важно понять, насколько они значительны: как изменилось сознание людей, куда течет река общественной мысли и как по отношению к этому течению разворачивать государственный корабль?

Рокотов нес в себе некое фундаментальное отрицание. Это было даже не отрицание советского общества и его целей. Это было отрицание проектности как таковой.

Для того чтобы разобраться в явлении, требовалась откровенность обвиняемых и, как следствие, плата за откровенность, но Хрущев своей истерикой перечеркнул все. Под его давлением суд вместо пяти лет заключения вынес приговор, не соответствующий никаким нормам закона.

– Какие пятнадцать лет? Что все это значит? – в смятении спрашивал Рокотов. – Вы же обещали.

– Это неожиданность и для нас, – угрюмо оправдывался генерал. – Думаю, что приговор будет пересмотрен.

Приговор действительно пересмотрели. Хрущев был недоволен. Он уволил председателя московского суда за мягкость и заставил Верховный Суд отменить его решение.

События развивались молниеносно. 1 июля 1961 года был спешно принят указ, предполагающий высшую меру за валютные спекуляции. Он получал обратную силу, что было просто издевательством над мировым правом. Суд, заседавший неполных два дня, назначил новое наказание.

Услышав смертный приговор, Рокотов еле дошел до своей камеры. К нему вызвали врача и кое-как привели в чувство.

– Кому поверил? – хватаясь за голову, повторял он. – Суке советской поверил!

* * *

В тот же день генерал был у Шелепина.

– Александр Николаевич, так нельзя. Эти люди преступники, но мы дали им слово. Вот ходатайство от имени следственной группы. Я прошу вас довести его до сведения руководства страны.

Тот хмуро прочел бумагу и сунул ее в папку.

– Сегодня у меня встреча с Хрущевым. Я поговорю.

Последующие часы генерал провел у телефона. Его вызвали около восьми.

Министр топтался посреди кабинета, краснощекий и разобиженный.

– Никита матерился, как уличная б… Я его таким никогда не видел. В общем, так. Ничего нельзя изменить. Приговор приказано исполнить без промедлений. И вот еще что. Я завтра ложусь на обследование. Об исполнении доложите лично Хрущеву.

У края Солнечной долины

Вечером, накануне казни, генерал пришел к приговоренному.

Тот уже взял себя в руки и успокоился. Было видно, что он смирился с судьбой.

– Не считайте меня своим палачом, – сказал генерал. – Мы сделали все, что могли, но Хрущев не хочет ничего слушать. Он уперся, словно у него есть к вам личный счет. Я не лгал, когда говорил, что через три года вы будете на свободе. Я сам так считал… Что я могу для вас сделать? – напоследок спросил он.

– Я хотел бы попрощаться с Москвой, – подойдя к окну, пролепетал узник – обреченный мотылек, уже осознавший, что не сможет пробиться сквозь стекло. – Я понимаю, что прохилять по Бродвею мне не позволят. Но хоть так… из окна машины.

Желание Я было исполнено, а потом Солнечная долина, страна заэкранной мечты, навеки приютила его.

Источник: “Совершенно секретно”