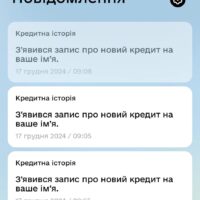

Позывной «Спартанец»: рассказ главсержанта первой роты 90-го отдельного аэромобильного батальона

В терминале меня вообще не должно было быть. У меня было направление на ВЛК после ранений, но вместо этого я поехал воевать. Все меня ждали, включая начальство. Пацаны звонили, они знали, что меня жестко контузило. Видели бы вы их реакцию, когда я приехал и гаркнул: «А ну стройся, я вернулся!».

Анатолий Свирид. Главный сержант первой аэромобильной роты 90-го отдельного батальона, позывной «Спартанец»

.jpg)

С самого начала рассказывать? Мама умерла, когда мне было шесть лет. Немного побыл в детдоме, у отца было четверо детей, тяжело ему было справляться. С шести-семи лет я знал, что буду военным. Брат рассказывал, что я в детстве маршировал по дому, он меня Штирлицем называл.

Мой наставник, Виктор Тута в общей сложности провел в Афганистане пять лет. Когда возвращался в долгий отпуск в Украину, занимался с нами карате. Благодаря ему, я армию не идеализировал, смотрел на вещи реалистично. Но желания от этого меньше не стало. Кстати, когда я попал в плен, он вместе с моей женой поехал меня освобождать.

Я хорошо учился, занимался спортом и знал, куда иду. Единственная дилемма была в том, куда поступать – в Рязань или в Киев. В Киеве как раз начал работу Киевский институт сухопутных войск. Было три факультета: автомобильный, танковый, разведывательный. Естественно, меня интересовала только разведка.

Шел к этой цели, готовился. Работал в юности на кирпичном заводе, тренировался каждый день. Сейчас я смотрю, что нет у меня в жизни такой значимой цели, какая была тогда. Может война повлияла так. Может еще ее найду.

Но поступить не удалось. На медкомиссии у меня нашли искривление носовой перегородки. Сколько у меня потом в жизни еще было этих комиссий, сколько я служил, никогда я больше о ней не слышал. А тогда… Конечно, я был простой сельский мальчик из Сумской губернии, “волосатой” лапы не было.

Предлагали пойти на другой факультет, но я человек гордый. Да, я из села, но не считаю это зазорным, отнюдь. Никогда не соглашаюсь на полумеры, это же мечта, цель. Решил, что буду готовиться дальше. Вернулся в родную Панасовку, устроился грузчиком-экспедитором. Работал много, не бухал, заработок был неплохой для того времени. Проводы в армию на свои честно заработанные отмечал – больше двухсот человек гуляло.

Решил, что пойду в морскую пехоту, а из армии – опять в военное училище. За неделю до выезда мне говорят, что в пехоту нет мест, есть спецназ. Мне советовали туда не ходить, мол, там людей едят. Но я уже заинтересовался, ведь это был вызов. Пахал как проклятый – все ради цели. Из 1000 человек отобрали 14. Я попал в их число.

У нас потом многие не выдерживали, даже из тех, кто прошел такой тяжелый отбор. Раз неделю старший спрашивал: «Кто хочет перевестись?». И сразу такая шеренга делает шаг вперед. Позже уже начали говорить: «Ты куда? Назад в строй, кто-то должен служить». Нагрузки были очень большие. Помню, как по утрам ноги сводило судорогой, крики по всей казарме раздавались.

В Петровцах, на нашем полигоне, было «поле чудес» – дюны, болота. Как-то я там двое суток плавал в бронежилете и «сфере» (каске весом 4 кг.). Какое-то время еще хотел уходить в морскую пехоту, но командование разубедило. Да и я почувствовал – это мое. Помню, как заходил в каптерку и просил подержать краповый берет. Берешь его в руки, а руки дрожат. Для этих подразделений он святыня. Приравнивается к боевой награде. Дослужился я до старшины, сдал квалификационный экзамен по право ношения берета и с гордостью его ношу до сих пор.

Я – идеалист. Когда видишь, как оно должно быть и как оно есть на самом деле, врать себе считаю недостойным. А видел я, что из спецназа в какой-то момент начали делать показушное подразделение, давать неправильную подготовку. Меня это не устроило, решение принял быстро. Ушел и собрался ехать во Французский легион. Приехал прощаться к командиру роты. Насколько же ценен один человек, когда он знает личное дело каждого и, помимо личного дела, знает, что у тебя в семье. Он знает, что нет мамы, что папа болеет. Он сказал: «Воевать дело хорошее, но за кого ты там будешь воевать, тем более далеко от своей семьи». И предложил идти в частную охрану.

Проработал больше десяти лет в личной охране миллиардера. Интересно было, динамично. Сработались мы хорошо, очень образованный и тактичный человек. Отличные были отношения. И все бы ничего, но начался Майдан.

Я сам проходил комиссию в спецроту Беркута, после того как ушел из своего подразделения. Пришел мне вызов, но я уже туда не явился. Все-таки это полицейское подразделение, которое защищает не родину, а власть. Когда я увидел, как они разгоняли людей, пошел на Майдан, зашел в палатку возле дома профсоюзов, нашел старшего и сказал, что будут их тренировать. Встретили меня скептично, спросили, сколько денег я за это хочу. “Нет, ребята, я не той породы, готовьтесь, завтра утром начнем”.

Занимался с ними в маске. Но вот совсем недавно шел по центру, в форме. Притормозил бусик, ребята-волонтеры предложили подвезти. Зашел разговор о Майдане, и я упомянул свои тренировки. Водитель аж руль бросил: «Это же вы меня учили!». Значит, я сделал свою работу хорошо. Вообще, самоотдача у Самообороны была огромная, впитывали каждое слово на ежедневных четырехчасовых уроках. С мотивацией проблем не было, как с татарским игом готовились бороться. Что было дальше, все знают.

После аннексии я начал звонить в военкомат. Там мне отвечали, что никого не набирают, и даже о вузе моем не слышали. Так это все и тянулось, пока меня не позвали инструктором в только что созданную Нацгвардию. Ребята там были хорошие, патриоты, но сначала было тяжело. В армии почти все не служили, привыкли к вольнице, пришлось их строить нещадно.

Я категорически не согласен с тем, что Россия – наш старший брат. Достаточно хорошо знать историю, чтобы понимать, что это чушь. Да и в армии СССР на ключевых позициях было большинство украинцев. Это наша земля, нам есть, чем гордится. Зачастую мы не можем договориться между собой, но это наши дела и никто не имеет права сюда совать свой пятак. В мой дом пришли с мечом – я обязан реагировать адекватно. Я не сомневался ни минуты.

Генерал Кульчицкий, с которым я тогда работал, был настоящим воином и чуть ли не единственным профессионалом из звена высшего офицерского состава. Их как-то еще в начале войны обстреляли под Изюмом. Так никто и не заметил, куда делся генерал. Схватил автомат и убежал за теми, кто стрелял. Командир должен быть таким. К сожалению, мы его потеряли, когда был сбит вертолет.

Вообще, когда я первый раз услышал о Нацгвардии, то думал, что собирают тех, кто уже служил со мной. Прошло же их немало, тех, кто и сегодня себя дома называет спецназовцем. Они говорят: «Я не пошел воевать, но если ко мне придут, то буду свой дом защищать». Я отвечаю всегда, что если придут, то все, что они смогут сделать – это встать на колени и поцеловать каблуки.

Несмотря на все сложности, ребят мы подготовили. На восток выехали в начале ноября. Сам я отправился туда еще раньше, мы с комбатом две недели объезжали позиции под аэропортом, планировали дальнейшие действия. Тогда уже начались потери, гибли молодые ребята. Кажется, в каждом интервью я говорю о Ваньке Лесникове, снайпере из 95-ой. У него было тяжелейшее ранение, перенес семь операций. И когда уже вроде бы дела пошли на лад, ночью оборвал все трубки, открылось кровотечение. Видимо, «воевал» во сне.

В подразделении меня считали пуленепробиваемым, но первое ранение именно в моем батальоне было мое. 2 декабря на Зените прилетел 152 мм снаряд. Рядом со мной был парень из сводного отряда ВВС, вышел из Крыма, патриот. Взрыв оторвал ему руку, ногу и голову. У нас всегда говорят, что свой снаряд ты не услышишь. Но этот я как-то увидел краем глаза. Помню, как почувствовал его жар на своем лице.

В таких ситуациях подготовленных людей спасают инстинкты. Когда я очнулся, понял, что, несмотря на то, что меня завалило кирпичом, я умудрился отползти метров на пять в сторону от направления, с которого могло прилететь еще. Точно также, на рефлексах нашел автомат. Контузия была суровой, порвало перепонки, посекло осколками. Доставили меня в Селидово ребята из 79-ой бригады. Они же нас и туда завозили. Так вот, еще по дороге туда, одному из них понравилась моя маска. Я ему сказал, что если они меня и назад вывезут – подарю ее ему. Он меня и вез, и маску получил. Слово надо держать.

Из Селидово меня отправили в Днепропетровск. В госпитале узнал, что там же лежит Ванька Лесников. Увидел Ванину маму в тельняшке сына: «Я мать десантника, я плакать не буду». Она еще не знала, а мне уже сказали, что ему осталось минут сорок – час, остановить кровотечение не удалось. Когда он умер, я ей об этом сообщил. С тех пор я тельняшку и ношу, практически всегда. Из-за Ваньки и из-за его мамы.

Ситуация в аэропорту тогда уже была хреновая. Я знал, что моих ребят отправляют туда, прямо с полигона. Я нес и несу за них ответственность. Досрочно вышел из госпиталя, почти двое суток добирался через Константиновку в Славутич на похороны Ваньки. Приехал вовремя.

Оттуда я поехал в ДАП. Успел на самый последний заезд.

.jpg)

В терминале меня вообще не должно было быть. У меня было направление на ВЛК после ранений, но вместо этого я поехал воевать. Все меня ждали, включая начальство. Пацаны звонили, они знали, что меня жестко контузило. Видели бы вы их реакцию, когда я приехал и гаркнул: «А ну стройся, я вернулся!». Начал я с того, что сказал: “Никого не заставляю, но сам еду в любом случае”. Там были мои парни и я знал, что моя помощь им требуется. Кроме того, я дал обещание.

Я взял с собой лучших. Не все в аэропорту были одинаково хорошо подготовлены, не все были надежными людьми. Некоторые такие «киборги сомнительного качества» впоследствии незаслуженно прославились как герои. Но своих я готовил сам и знал, что могу на них рассчитывать. Конечно, и для некоторых из них происходящее оказалось слишком жестким. Аэропорт той зимой был не местом для неопытных, даже самых мотивированных. На такие задания должны идти бойцы, готовые ко всему.

Заехали мы ночью 18-го января и по нам сразу начали гасить из минометов. При этом, там пространства всего ничего, каменный мешок. 19 января нас травили газом, незабываемые ощущения. И в тот же день был первый взрыв. В его момент я сидел на стуле и меня, вместе со стулом и со всей амуницией, унесло метров за десять и шваркнуло об стену. Так что аж каска отлетела. Часть ребят даже решила, что со мной уже можно прощаться.

От этого взрыва обрушилась единственная стена, еще прикрывавшая нас от выстрелов вражеского танка. Кроме того, сдетонировала часть боекомплекта. Фактически мы остались на ровном, отлично просматриваемом и простреливаемом месте. Собирали баррикадки из мусора, больше для психологического “комфорта”, чем для реальной пользы.

Боевики сразу же пошли в атаку, пока мы не очухались. Хорошо еще, что часть оружия осталась при нас. Начался штурм, длинный, грамотный. Они знали, что делают – не давали нам выдохнуть, тем более – поспать. Когда человек в состоянии такого стресса находится долгое время без отдыха, он начинает допускать ошибки. Но держались мы хорошо.

В какой-то момент нас начали забрасывать “мохнатками”, одна из них прямо мне под ноги прилетела. Еще раз скажу спасибо за годы подготовки в спецназе – успел кувыркнуться в сторону, только ноги сильно посекло осколками. Тренировка – великое дело, сначала делаешь, потом уже обдумываешь принятое автоматически решение. Если жив.

20-го января прозвучал большой взрыв. Описать его у меня все равно не выйдет. Терминала просто не стало. Крыша улетела вверх, расколовшись на две части. А потом рухнула вниз на наши головы, похоронив одних и покалечив других. Метровые плиты стали пылью. Как раз перед взрывом я стоял рядом с Крабом и Психом, они полегче меня, их взрывная волна утащила еще дальше. А я зацепился за что-то, повис вверх ногами. Помню, как кровь вниз стекала по лицу. Когда начал приходить в себя, понял, что у меня открытый перелом руки и новая порция осколков в ногах. Часть из них до сих пор со мной, кстати.

Мне когда-то, задолго до всего, на отдыхе женщина напророчила, что я буду на войне, но уцелею, потому, что рядом со мной мой ангел хранитель, моя мама. Сейчас, когда я смотрю на фотографии, я вспоминаю об этом. При всем моем опыте, не понимаю, как мы могли там выжить. Я несуеверный, но после этого во что-то веришь.

Меня иногда спрашивают, что самое страшное на войне. Так вот, слышать крики твоих умирающих товарищей и знать, что ты не можешь им ничем помочь. Когда твой боец просит тебя жалобно: “Командир, пристрели меня”. Когда мужчины, воины, всхлипывают от боли или зовут маму. Вот это действительно страшно и тяжело. К остальному можно приспособиться.

Когда я пришел в себя, эти крики доносились со всех сторон. После второго взрыва ситуация была крайне сложной. И люди, и оружие – все под завалами. Кто мог, помогал доставать тех, кто еще подавал признаки жизни. Я со своими травмированными руками этого делать не мог, зато нашел кое-что из оружия. Что-то еще парни откопали. Лежачих на тот момент было около двадцати.

Ночью ко мне подошли и предложили уходить. Мол, если останемся, нас убьют. Я никак не хочу это комментировать, но для меня об этом не могло быть и речи. Я себе этого просто не представляю. А вот около десяти человек ушли.

Мы как-то уже в Киеве обсуждали эту ситуацию со знакомым и моя жена, которая была с нами, сказала: “Я была уверена, что бы ни было, но Толя останется со своими до конца”. Вот тут я скажу, что если бы хотя бы у половины нашей армии была такая сила духа как у моей жены, карта военных действий сейчас выглядела бы совсем иначе!

Остался я более чем сознательно. Лучше бы я погиб с ними, чем жить дальше, зная, что разменялся. Ведь как уйти? Придут боевики и скажут: “Укропы бросили своих киборгов подыхать, какие они киборги? Оловянные?”. Но дело даже не в этом, не в легенде. Каждый командир должен до конца бороться за своего бойца, живого или мертвого. Все эти ребята, погибшие там, – герои. И все они должны были быть похоронены как подобает, со всеми почестями, а не остаться черт знает где, среди руин и мусора. Это мой долг. Так что и от мертвых я бы тоже не ушел.

Я жесткий командир и жесткий человек. Личный состав надо строить безостановочно. Солдат не должен валяться в палатке без дела или бродить неприкаянно. Он должен либо работать, либо заниматься. Они ноют иногда, зато, когда попадают в самое пекло, говорят: “Блин, так мы же мало тренировались”. Но солдат должен знать и то, что может положиться на своего командира во всем и до конца. Самое главное – это выживаемость подразделения. И куда бы я пошел с такой философией?

Это война, а на войне умирают. Все, кто ехал в аэропорт знали, на что идут. Но это совсем не означает, что жизнями ребят кто-то имел право разбрасываться. Подготовить бойца – это, помимо всего прочего, еще и очень дорого, и долго. У нас не СССР, тем более не Китай. Потому я думаю, что все это еще будет расследоваться, каждое принятое или не принятое тогда решение еще получит свою оценку.

Конечно, я надеялся на то, что будет эвакуация. Парни были с переломанными позвоночниками, конечностями. Их можно было транспортировать только лежа. На тот момент, особенно после обрушения терминала, единственным способом как-то нам помочь, было договариваться с противником о коридоре. Чего скромничать – каналы связи есть и всегда были.

Об этом я и сказал руководству при связи 20-го вечером. Что либо они договорятся о вывозе раненых, либо я сам это сделаю на том уровне, на котором могу. Думаю, что там просто побоялись возразить политическому руководству. Президент любит киборгов, как ему сказать, что все, пора уходить? Думали, что лишатся постов, расположения. Я всегда учил своих пацанов, что даже у самого маленького командира, командира подразделения, семь жизней в руках. И за эти жизни надо отвечать и бороться. Как бы там ни было.

Ночь была еще тяжелее дня. По нам гасили из всего, чего только можно было. Включая нашу собственную артиллерию. Для раненых приходилось топить лед, другой воды для питья больше не было. Ночью несколько человек умерло. Так и застыли в том положении, как лежали, бедные.

Наутро я еще раз вышел на связь, поинтересовался у руководства как у них дела. Еще раз сказал, что ребята заслужили право жить или быть похороненными достойно. Но, как обычно, мне ответили, что идут переговоры. То есть, так никто ничего и не сделал. Тут я решил, что ждать больше нечего.

Понимаете, ребята были уже на выходе. Это по лицам всегда видно, когда человек уже на грани. Еще час, два и никакой врач не спасет. Я сказал себе, что на той стороне нас воспримут как воинов и что я смогу договориться. Страшно мне не было. Была цель – спасти тех, кого еще можно было.

“Делегацию по встрече” я увидел возле третьего рукава. Там было человек сорок, со “Шмелями”, “Мухами”, чем угодно. Они начали кричать на меня, угрожали смертью. Как будто меня в тот момент еще можно было чем-то испугать. Если кто-то и боялся там, то они меня, а не наоборот. Я им даже предложил забрать раненных, а те, кто могут (и хотят) держать оружие, останутся для последнего боя. Они ведь добивать нас шли, когда я к ним вышел. И они думали, что нас там целая толпа.

Меня отвели к Матросу. Первое что я ему сказал было, что нашим раненным нужна помощь. И тут надо отдать ему должное, он отправил медика немедленно. Кстати, вот к кому, а к сепарским медикам у меня претензий нет. Помощь оказали квалифицированную, Стасу Стовбану в Донецке даже ногу спасли. Она была в жутком состоянии (Стасу ноги куском потолка придавило), а сейчас он уже ходит понемногу.

В общем, я у Матроса попросил телефон, чтобы вызвать машины и вывезти наших. Но он мне ответил, что помощь ребятам окажут, но поедем мы все в «ДНР». Выбора у нас не было. Так я и оказался в плену…

Продолжение следует…

Автор: Илона Демченко, savelife.in.ua

Tweet