Особенности люстрации по-литовски: «Убегая из Вильнюса, КГБ СССР оставил служебные карточки сотрудников»

Буквальный перевод слова «люстрация» — очищение обрядом жертвоприношения. В политическом смысле — при радикальных переменах отстранение новой властью представителей старой и поражение в правах. В политических кругах Литвы с этой процедурой связано много мифов, а споры не утихают до сих пор. Наиболее характерная страница истории связана с наказанием для бывших сотрудников и агентов КГБ.

Как с ними обошлись, рассказывает для издания Новая газета. Балтия Бируте Бураускайте, возглавлявшая Центр изучения геноцида и оккупации и работавшая в люстрационной комиссии.

«Когда на сайте мы разместили информацию, то стали получать угрозы — настолько они испугались»

После восстановления независимости в Литве КГБ был признан преступной организацией. Это позволило провести люстрацию в отношении его бывших сотрудников и агентов. Однако многие полагают, что наказание было слишком мягким. Периодически в обществе и медиа по этому поводу возникают острые дискуссии.

Тем не менее, Бируте Бураускайте считает, что экс-«кэгэбэшникам» не позавидуешь: «В 2000 году был принят закон, который запретил им работать десять лет в значимых для общества структурах. Но не это их пугало больше всего — страшнее оказалась огласка».

Бируте Бураускайте. Фото: Александр Белоусов. Новая газета.Балтия

Когда КГБ эвакуировался из Литвы, были оставлены крайне ценные сведения — служебные карточки на всех штатных сотрудников, начиная с 1940 года. Как полагает бывшая директор Центр изучения геноцида и оккупации, эти документы вывезти не успели. Их нашли в мешках, которые должны были транспортировать в Ульяновск.

Через некоторое время личности сотрудников КГБ, работавших с 1970 по 1990 годы, были раскрыты. Теперь сведения о них можно найти в открытом доступе.

— Раньше они чувствовали себя серыми кардиналами, и их влияние действительно было значительным — многие небезосновательно боялись сотрудников репрессивного органа, — рассказывает Бируте Бураускайте. — С восстановлением независимости они хотели бы скрыть свою прежнюю деятельность, однако все случилось наоборот. Когда на сайте мы разместили информацию, то стали получать угрозы — настолько они испугались.

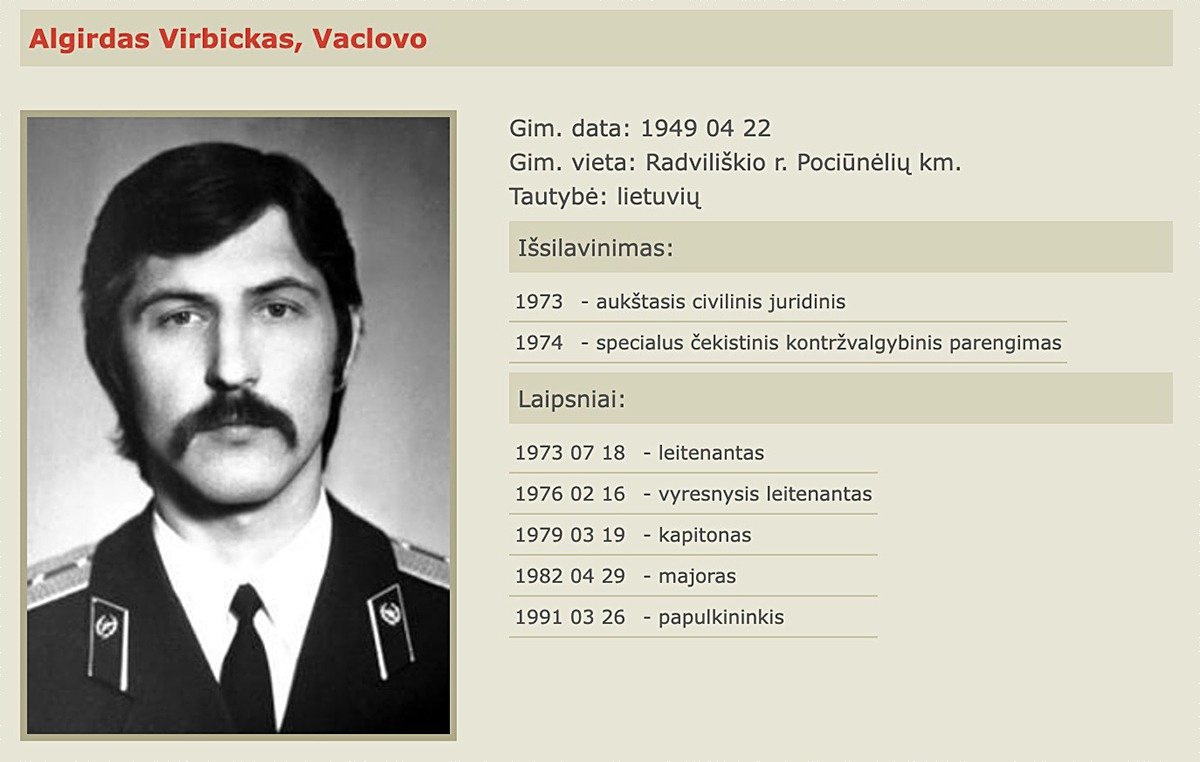

Вот, скажем, сведения об Альгирдасе Вирбицкасе (1949 г.р.), который дослужился до звания подполковника. Закончил вуз, затем школу КГБ в Минске, работал оперативным сотрудником в Вильнюсе. Когда карьера была на пике, занимал должность начальника секретариата КГБ Литвы. Однако в тот момент страна восстановила независимость, и его служба в этой структуре была завершена.

Скриншот с сайта kgbveikla.lt

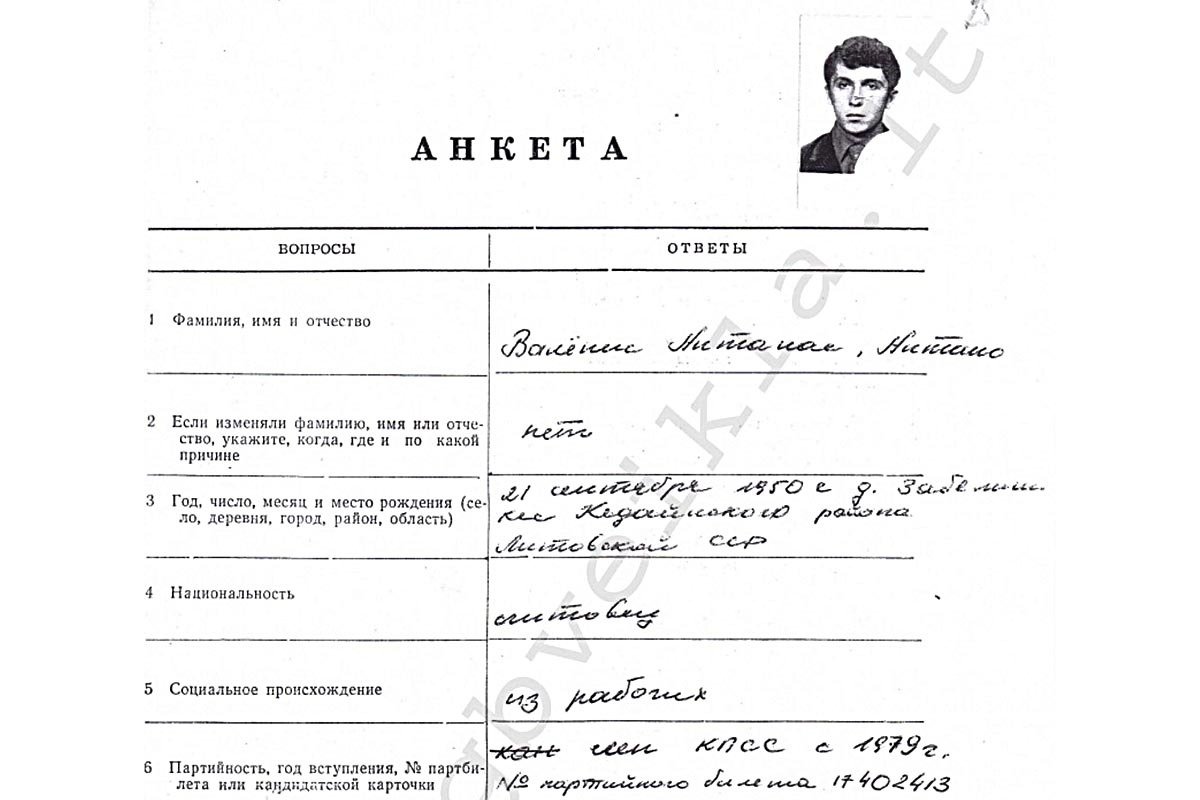

— Еще одна своеобразная группа — это офицеры резерва КГБ, которых было не так много, — продолжает Бируте Бураускайте. — К ним предъявлялись строгие требования, и часто они занимали довольно высокое положение в обществе. В их числе был, к примеру, Антанас Валёнис (который в 2000-2006 годах был министром иностранных дел Литвы — прим.), получивший звание капитана. Их готовили ко дню «Х». В случае военного положения они должны были взять в условленном месте пакеты, вскрыть их и следовать указаниям.

Скриншот с сайта kgbveikla.lt

По мнению исследовательницы, люди из этих слоев общества соглашались на такое сотрудничество из меркантильных соображений. А в целом сотрудники КГБ, проработавшие двадцать лет и более, имели другой менталитет. Они жили изолированной жизнью из-за ограничений по службе. Почти все члены их семей работали в этой же структуре. В результате «кэгэбэшники» оказывались в мыльном пузыре со своей парадигмой мышления.

Стремясь продемонстрировать успехи Москве, «кэгэбэшники» прибегали к припискам

Особенностью деятельности КГБ было в том, что эта структура стремилась проникнуть во все слои общества и органы власти. Простые люди догадывались о спруте, высасывавшем информацию и пытавшемся контролировать их жизнь. Но настоящий масштаб деятельности стал понятен только после того, как историки получили доступ к документам.

— Литва, столкнувшись с оккупационным режимом в 1940 году, сразу увидела разницу в подходе спецслужб, — обращает внимание Бируте Бураускайте. — Очень много людей пострадали из-за того, что сотрудники политической полиции Литвы не успели уничтожить материал, с которым работали. Пришедшие с оккупационным режимом сотрудники КГБ кого-то замучали, кого-то расстреляли. Происходили ужасные вещи…

После окончания Второй мировой войны огромные усилия были направлены на подавление сопротивления советской оккупации. Значительную роль в этом процессе играл именно КГБ, который пытался внедрить агентов и завербовать представителей вооруженных отрядов. Больших достижений, впрочем, поначалу не имелось, поэтому, стремясь продемонстрировать успехи Москве, «кэгэбэшники» прибегали к припискам. Если судить по их отчетам, можно решить, что каждый второй сельский житель был информатором грозной структуры, что конечно, было неправдой.

— В среде вооруженного сопротивления были женщины, — напоминает бывшая директор Центр изучения геноцида и оккупации. — Обычно они выступали в роли связисток. Когда их арестовывали, одни сдавались и говорили все, что знали. Тогда их вербовали. Правда, вернувшись в отряды, они признавались и шли на самые рискованные операции словно в последний раз, понимая, что в случае ареста будут подвергнуты ужасным пыткам. Другие же на допросах в КГБ отрицали причастность, и в худшем случае получали срок в 10 лет заключения.

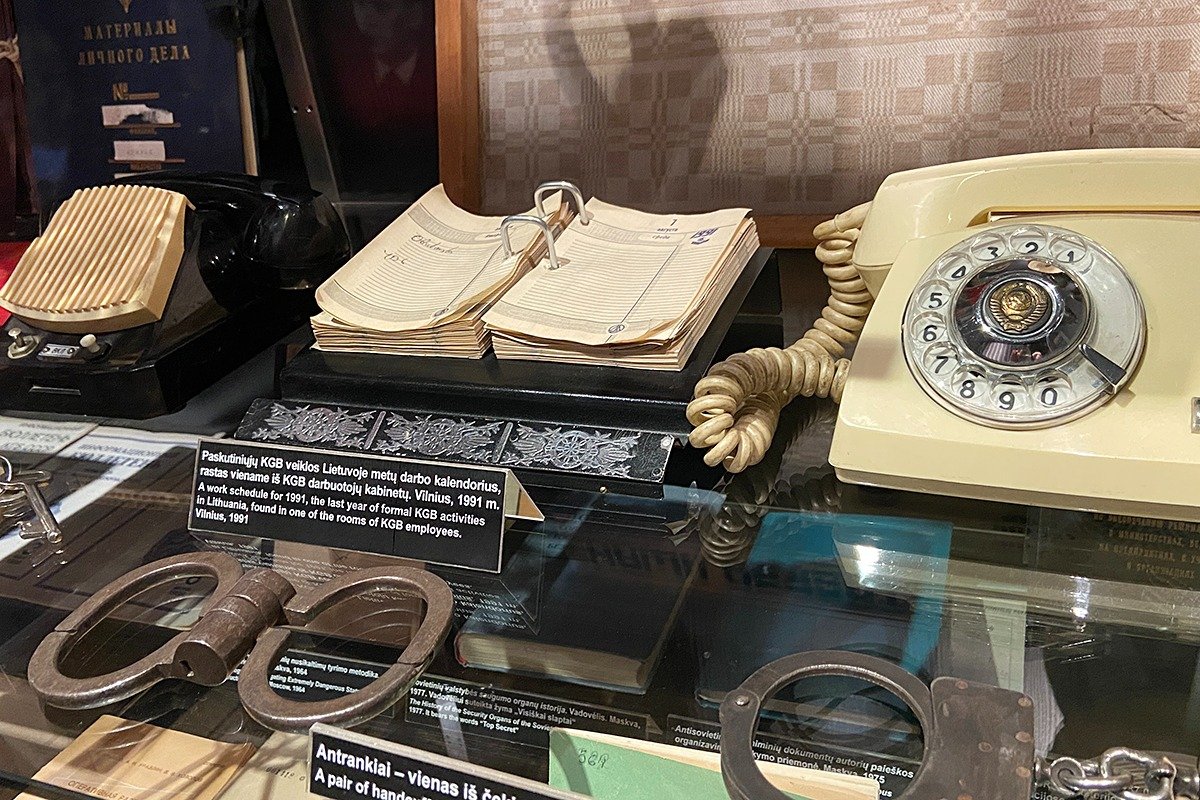

Музей оккупации и борьбы за свободу/ Александр Белоусов. Новая газета.Балтия

Уже в более позднее советское время сотрудники репрессивных органов уделяли большое внимание молодежным группам, в особенности католическим верующим. И вот примечательный момент. Не всегда это было успешным: несмотря на огромные ресурсы и могущество, КГБ оказалось не под силу прекратить выпуск самиздатского журнала «Хроника литовской католической церкви». Он распространялся с 1972 года вплоть до восстановления независимости страны.

— Известно, что в процесс издательства «хроник» были вовлечены многие монахини, сломить которых КГБ так и не удалось, — подчеркивает Бируте Бураускайте.

Это было в целом характерно для литовцев, отмечает исследовательница. Она не нашла ни одного подтверждения, когда так называемые агенты (их также называли источниками информации или информаторами) соглашались сотрудничать с КГБ добровольно. Обычно их вербовали с помощью угроз.

— Потом стали заманивать карьерными возможностями, поблажками, ускоренным получением квартиры, — перечисляет бывшая директор Центра изучения геноцида и оккупации. — Однако и в научной среде, где вербовали активно, энтузиазма не наблюдалось. Большинство агентов хитрили, предоставляя нечувствительные сведения, которые, по их мнению, не могли навредить человеку. Они не знали, что даже безобидные данные — о сексуальной ориентации или внебрачной связи — могли быть ценной информацией для КГБ. Таким образом он получал психологический портрет человека, «объект» становился уязвимым.

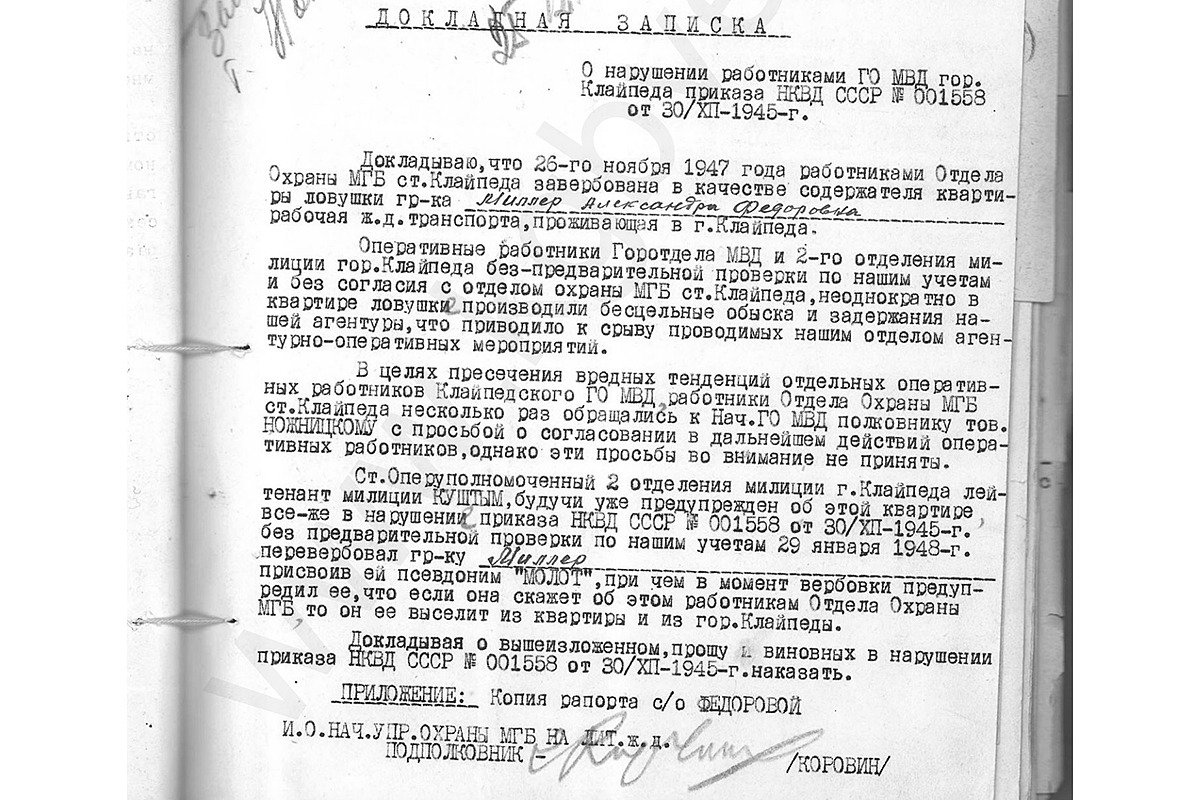

Весьма характерное документальное подтверждение можно найти на сайте Центра изучения геноцида и оккупации. Два ведомства — предшественник КГБ и МВД — устроили нешуточную борьбу за жительницу Клайпеды Александру Миллер, которой присвоили псевдоним Молот. Сотрудники милиции, жаловалась она, «устраивали в ее квартире бесцельные обыски и задержания агентуры». А оперуполномоченный, зная, что на нее имеет виды КГБ, перевербовал и запретил говорить об этом под угрозой выселения из квартиры.

Скриншот с сайта kgbveikla.lt

Очевидно, насколько это был ценный кадр в условиях тотального нежелания общества сотрудничать с репрессивными органами.

«Как же доверять государству, если оно нарушит собственные гарантии?»

В процессе люстрации имена штатных сотрудников КГБ раскрыли и ввели для них ограничения на работу в важных для общества организациях. А вот с агентами (информаторами) сложилось иначе.

Этому есть несколько причин. Во-первых, их было довольно много — на момент перестройки число секретных сотрудников оценивалось в 5 тысяч. Во-вторых, не все имена информаторов до сих пор достоверно известны — только псевдонимы. В-третьих, и это самый существенный аргумент, по закону о люстрации данные об агентах засекречены.

— В 2000 году, когда принимался закон о люстрации, бывших агентов призвали рассказать, в чем заключалось их сотрудничество с КГБ, — объясняет Бируте Бураускайте. — Этот закон имел важное значение — призыву последовали около 1500 человек. Материалы оказались крайне полезными для литовских спецслужб.

Людьми двигали разные мотивы. Пожалуй, один из главных — снять тяжкое бремя, которое висело долгие годы. Доходило до комичного: информаторами могли быть муж и жена независимо друг от друга и они не догадывались, чем занимался каждый до смерти одного из них.

Еще одна причина в том, что информаторы прекрасно понимали: материалы хранятся в архивах и настанет время, когда вся правда вскроется, и потому стремились получить гарантии сохранения чувствительных сведений в секрете.

Взамен государство взяло на себя обязательство охранять информацию об экс-агентах. Теперь, к примеру, если ФСБ России решит шантажировать кого-то из бывших информаторов, литовское правительство обязано защищать от таких угроз экс-агентов КГБ.

— Периодически возникают дискуссии: почему не рассекречены агенты? — касается чувствительной темы бывшая директор Центр изучения геноцида и оккупации. — Поймите, когда закон принимался, было четко сформулировано отношение к ним правительства. Секретные сотрудники проявили лояльность Литве, а государство взяло на себя обязательство защищать их. Теперь же некоторые политики призывают раскрыть имена. Как же доверять государству, если оно нарушит собственные гарантии?

Исследовательница делает важную оговорку: неверно считать, будто информаторы могут находиться в Сейме или президентуре. На этот счет в законе предусмотрено исключение — о любом, кто баллотируется, материал должен быть рассекречен.

— Удивительно, что те, кто добровольно раскрылся, подверглись колоссальному общественному прессингу, — указывает на очевидное противоречие Бируте Бураускайте. — Но никто не требует раскрытия имен тех, кто не пришел. Хотя они, очевидно, еще более усердно работали, когда были агентами.

Болезненная тема будет бередить раны литовского общества еще не один год. Неминуемо влияние репрессивной машины продолжат обсуждать в десятках телешоу и аналитических передач. Уж слишком травматичным был эффект карательной системы, острием которой выступал КГБ СССР.

Автор: Александр Белоусов

Источник: Новая газета. Балтия

Tweet